泰特不列顛美術館(Tate Britain)正準備推出首場大型展覽,深入探索英國最受推崇的兩位風景畫大師——JMW 特納(1775–1851)與約翰·康斯塔伯(1776–1837)交織的生平與職業軌跡。為紀念兩位藝術家誕辰 250 週年,這場題為《特納與康斯塔伯:勁敵與先驅》(Turner and Constable: Rivals and Originals)的回顧展將平行追溯兩人的藝術生涯發展。展覽提出了一項論點:正是 19 世紀那種經常將兩位藝術家置於對立面的評論氛圍,促使他們各自邁向了激進且原創的藝術視野,從而挑戰了當時的藝術傳統。

截然不同的出身背景

敘事始於對兩位藝術家迥異成長背景的對比,這從根本上塑造了他們對繪畫媒介的不同態度。儘管出生年份僅相差一年,但他們早期的生活軌跡卻大相徑庭。出生於倫敦擁擠大都會的 JMW 特納是一位具有敏銳商業頭腦的神童,年僅 15 歲便於 1790 年在皇家藝術研究院(Royal Academy)首次展出作品。到了 18 歲,他已經創作出了諸如近期被重新發現的《埃文河峽谷的暴風雨》(The Rising Squall, Hot Wells, from St. Vincent’s Rock, Bristol)這樣雄心勃勃的油畫作品。

相比之下,約翰·康斯塔伯出生於薩福克郡東伯格霍尔特村的一個富裕家庭。他主要依靠自學,表現出對磨練藝術技巧的強烈執著,直到 1802 年才在皇家藝術研究院展出作品。康斯塔伯並未追求一夕成名,而是透過寫生之旅創作早期的水彩畫,選擇了一條更為緩慢且有條不紊的技藝精進之路。 儘管存在這些差異,展覽表明,在風景畫日益流行的背景下,這兩人都懷揣著提升這一畫種地位的共同抱負。

創作技法與光影的「閃爍」

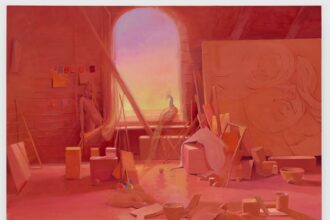

展覽分析了兩位藝術家如何透過不同的創作方法,在競爭激烈的藝術市場中確立各自獨特的身份。康斯塔伯的聲譽建立在對薩福克風景的描繪上——特別是戴德姆谷(Dedham Vale)和斯圖爾河(River Stour)——他經常在戶外進行油畫寫生。 他的展區陳列了諸如畫箱和寫生椅等物品,讓參觀者得以追溯其素描功底的發展,以及他為了給畫布增添獨特「閃爍感」(sparkle)而採取的激進筆觸。值得注意的是,展覽彙集了一組康斯塔伯的雲彩習作,以闡釋他的信念:天空是畫作情感衝擊力的主要源泉——這一哲學支撐了他那些近兩公尺長的宏大畫幅中充滿力量的天空景觀。

相反,特納的藝術實踐以遍及英國和歐洲的廣泛遊歷為特徵,他在旅途中用鉛筆在速寫本上記錄下快速的研究草圖。這些遠行不僅為諸如《聖哥達山口的通道》(The Passage of Mount St Gothard,1804 年)等「崇高」(sublime)主題提供了靈感,也為基於其水彩畫製作的版畫帶來了商業機會。展覽探討了特納如何發展出獨創的顏料應用技法,以及他致力於描繪光線與大自然原始力量的創作重心。

水火之爭

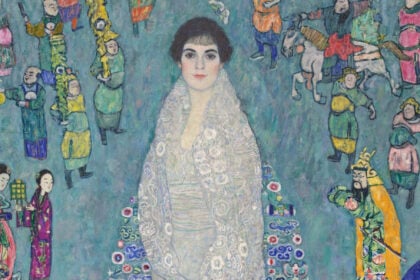

本次展覽的一個核心部分是對這兩位畫家之間——既有真實存在也有外界構建的——競爭關係的審視。到了 1830 年代,評論家們常因兩人作品的鮮明差異而將他們視為對手。敘事重點回顧了 1831 年的皇家藝術研究院展覽,當時擔任佈展委員會成員的康斯塔伯利用這一職權,將自己的作品並排掛在特納的作品旁邊,從而加劇了這種對立態勢。

特納的《卡利古拉的宮殿與橋樑》(Caligula’s Palace and Bridge)與康斯塔伯的《草地上的索爾茲伯里大教堂》(Salisbury Cathedral from the Meadows)的並置,促使當時的評論家將這兩幅作品比作「水與火」。這場論戰將特納神話場景中充滿陽光的燥熱,與康斯塔伯英國風景中潮濕的大氣感形成了鮮明對比。 目前的展覽將這些獨特的風格正面對決,旨在證明儘管風格兩極分化,但兩位藝術家都成功地將風景畫確立為一種具有宏大敘事和首要地位的藝術體裁。

稀世珍品與晚期傑作

展覽展出了超過 190 幅油畫和紙上作品。其中引人注目的展品包括特納的《上議院與下議院的火災》(The Burning of the Houses of Lords and Commons,1835 年),該作借展自克利夫蘭藝術博物館,已闊別英國觀眾 60 餘年。 同樣展出的還有康斯塔伯的《白馬》(The White Horse,1819 年),該作已在倫敦隱跡二十載。晚期作品也佔據了顯著位置,包括康斯塔伯交織了個人與歷史記憶的《彩虹下的漢普斯特德希思》(Hampstead Heath with a Rainbow,1836 年),以及特納 50 多年未在倫敦展出的《古意大利——奧維德被流放出羅馬》(Ancient Italy – Ovid Banished from Rome)。

展覽最後將放映一部新影片,由弗蘭克·鮑林(Frank Bowling)、布里奇特·賴利(Bridget Riley)、喬治·肖(George Shaw)和艾瑪·斯蒂本(Emma Stibbon)等當代藝術家出鏡,反思特納與康斯塔伯這兩種相互競爭的願景所留下的不朽遺產。

展覽資訊

《特納與康斯塔伯:勁敵與先驅》將於 2025 年 11 月 27 日至 2026 年 4 月 12 日向公眾開放。