Claire Oliver Gallery 推出《We AmeRícans》,由攝影師兼策展人 Ruben Natal-San Miguel 策劃,匯聚多代波多黎各及波多黎各裔藝術家,涵蓋繪畫、攝影、雕塑、版畫、紡織與混合媒材等領域。展名取自詩人 Tato Laviera 的〈AmeRícan〉,將文化混融與共同體置於核心,透過藝術呈現紐約及更廣域波多黎各離散社群的身份敘事、韌性與日常歷史。

策展脈絡將本展視為「記錄」與「保存」的雙重實踐。Natal-San Miguel 並未提出單一命題,而是把作品組織為一種複合式檔案:多條個人敘事併置後,共同勾勒出由遷徙、勞動與文化自豪交織而成的共享經驗。其基本立場是:視覺實踐不僅反映波多黎各與紐約裔波多黎各人(Nuyorican)的生活,更維繫著一套跨世代的檔案,將藝術家與街區、家族記憶以及公民機構相連結。

畫廊將此計畫置於其長期關注的架構之中,即支持能拓展公眾對歷史與身份理解的藝術實踐。把哈林區空間用於一場以波多黎各經驗為根基的多聲部陳述,凸顯一個城市性的連續體:藝術生產、社群組織與制度建構彼此依存、相互牽引。紐約因此不是單純的背景,而是敘事的組成部分,使工作室實踐與這座城市中延續已久的波多黎各文化生命建立直接關聯。

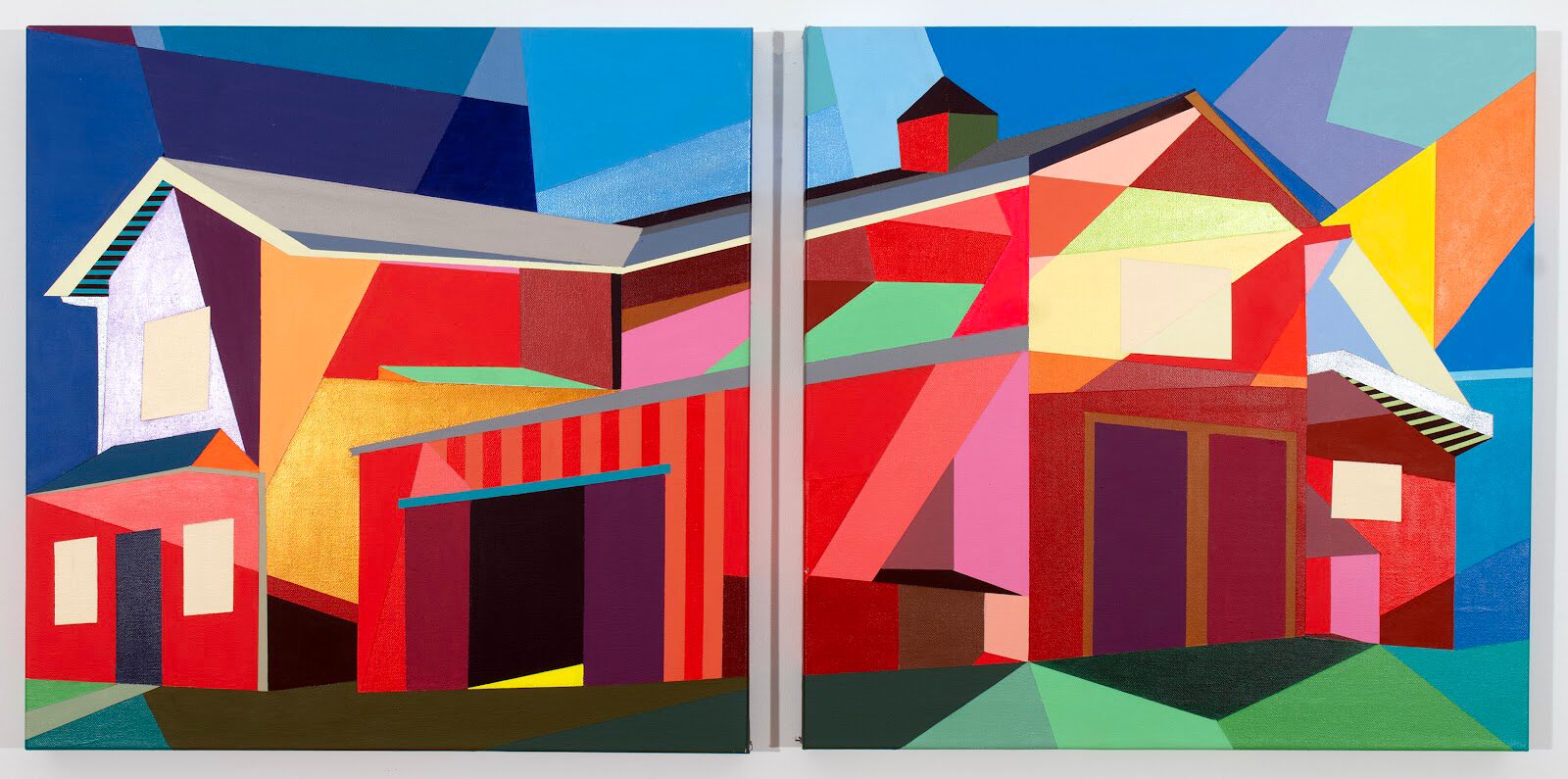

參展藝術家包括:Carlos Betancourt、Elsa María Meléndez、Erica Morales、Ruben Natal-San Miguel、Dave Ortiz、Felix Plaza、Wanda Raimundi-Ortiz、Nitza Tufiño、Beatriz Williams、James Cuebas、Danielle de Jesus。儘管創作材料與技法各異,諸作在主題上相互匯合:日常景象、跨世代連結,以及由勞動塑造的生活質地。Betancourt 的表演性裝置為更為私密的作品提供面向公共空間的對照;同時,其他作品使展覽扎根於版畫、紡織與敘事性繪畫的傳統與語彙之中。

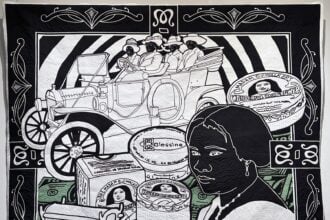

展覽清晰呈現了機構譜系。Nitza Tufiño——El Museo del Barrio 與 Taller Boricua Printmaking Studio 的共同創辦人——把本展與紐約波多黎各藝術生態數十年的基礎設施連結起來,提醒人們:文化工作往往包含開闢空間、培育新生代與維繫社區工作坊。James Cuebas 透過其於 East Harlem 的 Rafael Tufiño Printmaking Workshop 與 Lower East Side Printshop 的實踐延續並擴展此一譜系,持續探索膠鉻印相、平版印刷、絲網印刷與單版等技法。這些網絡的呈現,強調了「過程」與「地點」在展覽敘事中的不可分性。

展覽同樣關注較新的制度可見度。Danielle de Jesus——具備耶魯研究所訓練、參與 Whitney Biennial,並於 MoMA PS1 展出——代表一種能在學術、博物館與社群語境之間靈活穿梭的年輕聲音。她的加入強化了展覽的跨世代結構:資深藝術家、工作坊取向的實踐者與新興創作者在沒有僵固等級的同一空間中並置。

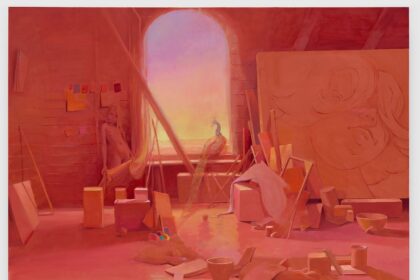

Wanda Raimundi-Ortiz 運用歐洲肖像傳統、漫畫、行為與民俗參照交織的混合語言,處理關於種族、創傷與修復的議題。其在 Smithsonian National Portrait Gallery 與 Museo de Arte de Puerto Rico 等重要機構的展出經驗,以及參與國際雙年展的平台,使《We AmeRícans》被置於跨區域的更大脈絡。此類連結並非僅為「資歷」,而在於顯示波多黎各聲音如何於多平台間流動,同時保持對社群敘事的扎根。

紡織、版畫與貼近工藝的實踐在本展中占有重要位置。Elsa María Meléndez——曾獲史密森尼 American Portraiture Today「觀眾票選獎」——把針線與布料轉化為敘事與批評的媒介。她的方式凸顯:當對材料與形式的自覺成為一種紀律,家用與「應用」藝術亦可成為政治記憶的載體。在策展層面,這些材料與繪畫、攝影平行陳列而非從屬,回應了當下關於長期被歸為「工藝」範疇之媒介的討論。

Rema Hort Mann Emerging Artist Grant 得主 Erica Morales 把自身在紐約同時作為教育者與藝術家的雙重身分置於前景,為展覽加入教學論維度:教室、工作坊與工作室被視為文化知識傳遞的互補場域。對正式與非正式導師制度的強調貫穿藝術家名單,直接支撐本展的「保存」邏輯。

新聲與新興視角獲得明確空間。最年輕的參展者、畫家 Beatriz Williams,探討波多黎各傳承與紐約家庭生活之間的親近與間隔,書寫一種同樣源自記憶與地理的親密感。Felix Plaza 則以畫廊首展亮相,呈現介於版畫與繪畫之間、正持續生長的創作聲線。兩者皆表明策展取向指向「連續性」而非「新奇性」,關注下一代如何承續、轉化並重述共同主題。

展覽亦謹慎梳理歷史脈絡:二十世紀中葉,島上經濟壓力、城市就業機會擴張與航空出行便利化疊加,吸引大量波多黎各人遷往美國本土,紐約由此發生深刻變化。此背景不是裝飾性的佈景,而是用以闡明社會與經濟轉型如何影響藝術家所記錄並再詮釋的題材、材料與社群結構。

展覽同時承認波多黎各女性在紐約成衣產業中的關鍵作用——尤以下東城(Lower East Side)為甚。點名這段勞動史,使工作室生產與更廣義的「製作經濟」相連——工坊、工廠與家庭空間依靠手藝、創造力與互賴性支撐著家庭與街區。紡織實踐與成衣領域之間的連結,強調了畫廊中的物質語言如何與持久的手工與照護文化產生共鳴。

在整體陳列中,媒介多樣性被視為敘事幅度的證據,而非一份待勾銷的清單。繪畫與攝影與版畫、紡織、雕塑及混合媒材並置,提示離散社群在定義上即是複數。對 Laviera〈AmeRícan〉的援引進一步強化此一觀點:它召喚了把身份視為語言、記憶、鄰里與遷徙之複合體的文學傳統。展覽的結構——跨世代、跨平台並扎根於具體社群機構——則為這個理念提供可見形態。

Natal-San Miguel 的個人創作有助於理解展覽語調與方法。其攝影作品為波士頓美術館(Museum of Fine Arts, Boston)、哈林工作室美術館(The Studio Museum in Harlem)與 El Museo del Barrio 等機構收藏,顯示他對城市、街道生活及其塑造者的長期關注。在本展中,這種感受力被轉譯為一種策展策略:把親歷經驗與社群記錄置於奇觀之上,並把每件作品視為更大市民史的片段。

總體而言,《We AmeRícans》可視為關於「在場」與「延續」的陳述。展覽並置資深創作者、工作坊取向的實踐者與新興聲音,顯示文化記憶如何得以延續——透過由藝術家創立並維繫的機構、透過跨世代傳承,以及透過與日常勞動產生共鳴的材料。由是呈現出一個結構清晰而克制的視角:關於波多黎各身份在紐約與更廣大離散社群中的生活現實與文化再現。

**地點與日期:**Claire Oliver Gallery(紐約哈林區)—— 展期:2025年11月5日至2026年1月3日;與藝術家同慶酒會:11月7日(週五)18:00–20:00;新聞稿發布:2025年10月3日。