人類自古以來便對引發恐懼、探索人性黑暗面的故事著迷。縱觀歷史,恐怖文學一直是人們面對社會焦慮、探索未知領域,並在令人毛骨悚悚的氛圍中尋求刺激的途徑。某些恐怖小說超越了它們的時代,跨越世代地吸引著讀者,並在文學和流行文化中留下了不可磨滅的印記。這些不朽的經典持續令人膽寒心驚,它們定義了恐怖類型,並影響了無數後來的作家和藝術家。

令人毛骨悚悚的傑作

| 書名 (繁體中文) | 作者 (繁體中文) | 出版年份 | 核心恐怖元素 | 共通主題 |

|---|---|---|---|---|

| 《德古拉》 | 布拉姆·斯托克 | 1897 | 吸血鬼傳說、古老迷信與現代科技的衝突、壓抑的性慾、哥特式恐怖氛圍 | 善與惡的對抗、性別角色、科學與迷信、未知恐懼、壓抑的性慾、疾病、瘋狂與禁閉 |

| 《科學怪人》 | 瑪麗·雪萊 | 1818 | 復活死者的駭人概念、人造怪物、怪物的醜陋外表 | 野心與過失、責任與罪惡感、孤立、復仇、對外表的偏見、家庭的重要性 |

| 《鬼屋山莊》 | 雪莉·傑克遜 | 1959 | 心理恐怖、潛在的鬼屋、角色自身的恐懼與想像、曖昧的超自然現象 | 孤立及其心理影響、恐懼的本質與表現、尋找歸屬感、理智與瘋狂 |

| 《牠》 | 史蒂芬·金 | 1986 | 古老的變形邪惡實體、利用受害者最深的恐懼、心理恐怖、身體恐怖、人類的殘酷 | 邪惡與超自然、友誼與忠誠、家庭虐待、恐懼與幻想的力量、敘事與記憶、偏見、暴力循環 |

| 《閃靈》 | 史蒂芬·金 | 1977 | 孤立造成的瘋狂、鬼屋的惡意影響、心理崩潰、家庭功能失調 | 孤立、瘋狂、超自然現象、家庭破裂、成癮的破壞性 |

| 《卡麗》 | 史蒂芬·金 | 1974 | 青少年校園霸凌、宗教壓迫、女性性慾的羞恥感、爆發的超能力復仇 | 霸凌與社會排斥、女性性慾與羞恥、順從與排斥、虐待循環、罪與贖罪 |

| 《貝洛芙》 | 托妮·莫里森 | 1987 | 奴隸制的心理創傷、鬼魂的困擾、過去的陰影 | 奴隸制的心理影響、母女關係、敘事、記憶與過去、社群、家 |

| 《夜訪吸血鬼》 | 安妮·萊斯 | 1976 | 永生的存在恐懼、道德掙扎的吸血鬼、吸血的倫理困境 | 永生及其負擔、邪惡的本質、孤獨與陪伴、重新定義吸血鬼 |

| 《克蘇魯的呼喚》 | H·P·洛夫克拉夫特 | 1928 | 宇宙的恐怖、人類的渺小、不可知與不可理解的恐懼、禁忌知識 | 宇宙恐怖、對未知事物的恐懼、禁忌知識的危險、人類的無足輕重 |

| 《寵物墳場》 | 史蒂芬·金 | 1983 | 死亡、悲傷、違抗自然的恐怖後果 |

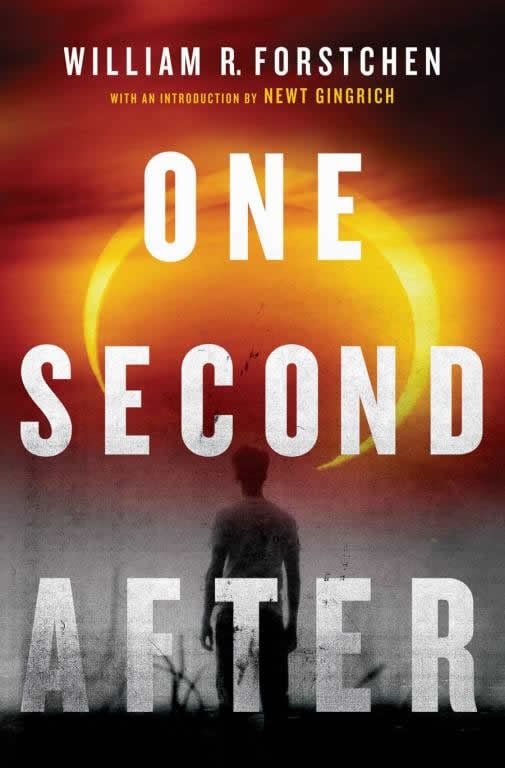

- 《德古拉》(Dé Gǔ Lā) by 布拉姆·斯托克 (Bù Lāmǔ·Sītuōkè) 1897年出版的《德古拉》堪稱吸血鬼小說的代表作,它確立了此類故事的諸多原型和慣例 。小說巧妙地融合了古老的迷信與現代科技,並深入探討了潛意識中壓抑的性慾,營造出瀰漫著荒涼景觀、鮮明惡棍、神秘死亡、超自然現象和文化焦慮的經典哥特式恐怖氛圍 。此外,對異國「他者」的恐懼也是一個顯著的元素,德古拉伯爵便代表了對維多利亞時期英國的一種入侵 。理性與超自然之間的界線模糊不清,創造出一種難以逃脫的邪惡 。善與惡的對抗是貫穿小說的核心主題,德古拉伯爵是邪惡的化身,與善良的主人公們形成鮮明對比 。小說同時探討了性別角色、科學與迷信的衝突以及對未知的恐懼 。壓抑的性慾以及對女性性慾的恐懼是潛藏在故事之下的重要主題 。疾病、瘋狂和禁閉也是反覆出現的母題 。斯托克運用了書信體的寫作風格,透過日記、信件和報紙剪報等多種視角,營造出即時感和多重觀點 。視覺意象的運用營造出一種黑暗而可疑的氛圍 。伏筆的鋪陳增強了懸念,而血液和蝙蝠等象徵手法則豐富了敘事 。自出版以來,《德古拉》從未絕版,並深刻地影響了現代流行文化中對吸血鬼的認知,啟發了無數的小說、電影和電視劇 。它已成為一種社會文化符號,反映並塑造了西方文明的良知 。德古拉伯爵這個角色更是恐怖文學中最廣為人知的形象之一 。 《德古拉》經久不衰的魅力在於其能夠觸及維多利亞時代的多重社會焦慮,包括對科技變革、傳統價值觀的瓦解以及對外國影響和性議題的憂慮。研究表明,小說中現代科技與古老迷信的衝突,以及壓抑的性慾和對異國的恐懼等主題都十分突出 。維多利亞時代正值社會和科技發生重大變革的時期,由此產生了各種各樣的焦慮。《德古拉》巧妙地將這些焦慮融入引人入勝的敘事中,使其在當時的讀者中引起共鳴,並隨著這些主題以不同形式在當今社會持續存在而保持其現實意義。此外,書信體的敘事形式透過提供零散的視角和逐漸累積的恐懼感,增強了小說的恐怖效果,這也反映了角色們對超自然威脅日益增長的理解。日記和信件的使用 使讀者能夠透過多個角色的眼睛體驗事件,每個角色都有其有限的理解。這創造了戲劇性的諷刺效果,並在角色們仍處於黑暗之中時,讓讀者逐步了解恐怖的全貌,從而建立起懸念。

- 《科學怪人》(Kēxué Guàirén) by 瑪麗·雪萊 (Mǎlì·Xuělài) 1818年出版的《科學怪人》通常被認為是第一部科幻小說,但其陰森恐怖的特質卻是不容否認的 。小說探討了復活死者的駭人想法,以及創造一個外表怪異卻有知覺的生物 。故事中充斥著殘暴的行為、超自然的事件、陰森的場景,以及怪物本身這個奇異的存在 。怪物醜陋的外表是主要的哥特式元素,令人感到恐懼 。野心和過失是小說的核心主題,維克多·弗蘭肯斯坦對危險知識的追求最終導致了悲劇性的後果 。小說同時探討了責任、內疚、孤立、復仇以及因怪物外表而產生的偏見等主題 。家庭的重要性以及失去家庭的後果也是重要的議題 。雪萊運用了哥特式元素,例如詭異的場景、瘋狂、超自然現象和怪誕 。敘事結構複雜,採用了框架故事和多重敘述者的形式 。象徵主義,尤其是光明和火焰的象徵,為敘事增添了多層次的意義 。反諷、對《失樂園》的典故以及對自然的擬人化也是顯著的文學手法 。《科學怪人》對恐怖和科幻文學產生了巨大的影響,啟發了無數的電影、電視劇和衍生作品 。它確立了瘋狂科學家的原型,並探討了科學進步所帶來的倫理困境 。怪物本身也成為了一個主要的文化偶像 。 《科學怪人》之所以能夠經久不衰,在於其探討了科學創新所帶來的倫理責任,這在科技飛速發展的當今世界仍然是一個非常重要的議題。小說強調了在追求知識的過程中,過度膨脹的野心所帶來的危險 。維克多·弗蘭肯斯坦拋棄了自己的創造物,並拒絕為其承擔責任,這是一個關於科學進步若缺乏倫理考量可能導致負面後果的警示故事。這個主題與當代關於人工智能、基因工程和其他尖端科技的討論產生了強烈的共鳴。此外,小說也挑戰讀者思考誰才是真正的怪物——是外表怪異的生物,還是情感冷漠、最終造成毀滅的創造者。雖然怪物的外表最初令人恐懼 ,但敘事揭示了它學習、共情和受苦的能力 。維克多·弗蘭肯斯坦受到自我和恐懼的驅使,拋棄了自己的創造物,並拒絕為其福祉負責,最終導致了悲劇。這種曖昧性迫使讀者質疑基於外表的社會偏見,並思考看似「正常」的個體內在潛藏的怪物般的可能性。

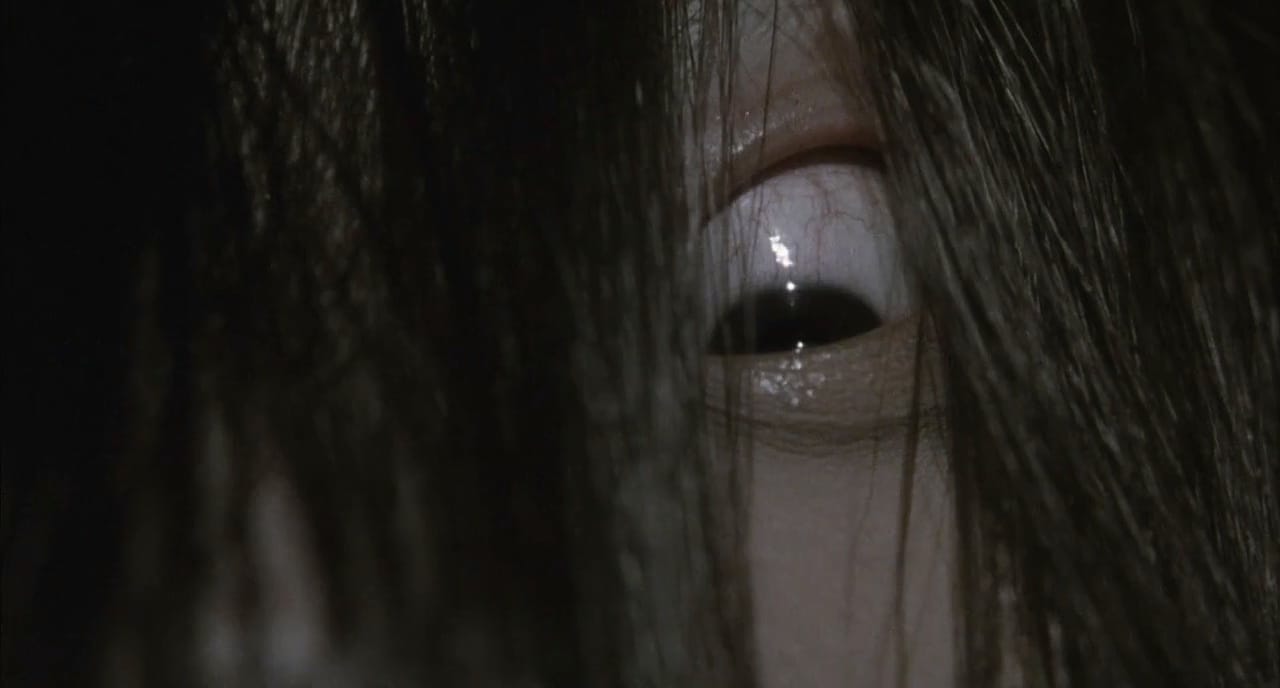

- 《鬼屋山莊》(Guǐwū Shānzhuāng) by 雪莉·傑克遜 (Xuělì·Jiékèxùn) 1959年出版的《鬼屋山莊》被譽為令人不安的恐怖傑作,它著重於心理上的恐懼,而非明顯的超自然驚嚇 。小說巧妙地在可能鬧鬼的山莊中營造出令人不安的恐懼感 。它更多地依賴於角色的恐懼、想像力和驚嚇,而不是直接的恐怖或暴力元素 。鬧鬼是超自然現象還是心理作用的曖昧性是關鍵要素 。房子本身被擬人化,散發著陰暗而警惕的氛圍 。孤立及其心理影響是核心主題,愛蓮娜·萬斯的孤獨使她特別容易受到房子的影響 。小說探討了恐懼的本質及其表現形式,模糊了現實與幻覺之間的界線 。尋找家和歸屬感是所有角色的重要主題 。愛蓮娜精神狀態的惡化也探討了理智與瘋狂 。傑克遜的文筆優雅而精準,捕捉了角色心理的複雜性以及山莊令人毛骨悚悚的存在感 。小說運用了曖昧、神秘和伏筆來製造懸念 。房子及其特徵的擬人化增強了令人不安的氛圍 。敘事是線性的,跟隨著角色們在山莊的逗留以及不斷升級的事件 。《鬼屋山莊》被認為是有史以來最具影響力的鬼屋故事之一 。它影響了恐怖電視,透過優先考慮角色發展和心理深度,樹立了新的標準 。這部小說也與迪士尼樂園鬼屋的設計有關 。它探討了真正的恐怖來自人類內心的想法 。 傑克遜的小說巧妙地證明,最強烈的恐懼往往並非來自外部的怪物,而是來自人類內心世界的景象,尤其是在與孤立和心理脆弱性結合時。環繞著鬧鬼的曖昧性 迫使讀者質疑恐懼的根源。愛蓮娜越來越認同這棟房子,而她不穩定的精神狀態 表明,真正的鬧鬼可能是她內心動盪的表現。這突顯了心理恐怖的力量,它能比單純的超自然事件創造出更深刻、更持久的不安感。此外,小說中「尋找家」的主題被顛覆了,角色們在一個本質上不友善且最終具有破壞性的地方尋求歸屬感,這暗示了對真正歸屬感難以捉摸的更深層次的評論。儘管山莊充滿了不祥之兆,角色們仍然被它吸引,尋求一種家庭感和聯繫 。愛蓮娜尤其渴望一個讓她感到被需要的地方。然而,山莊最終加劇了他們的孤立並導致了悲劇,這暗示了「家」的理想可能是一種幻覺,或者它不能在外部場所找到,而是在內心深處或透過健康的關係才能尋得。

- 《牠》(Tā) by 史蒂芬·金 (Shǐdìfēn·Jīn) 1986年出版的《牠》是一部龐大的史詩,深入探討了童年恐懼、邪惡的本質以及記憶和友誼的持久力量 。小說以一個古老、變形的實體為中心,這個實體經常以一個名叫潘尼懷斯的恐怖小丑的形象出現 。它利用受害者最深的恐懼,將其顯現為他們個人的噩夢,創造出強烈的心理恐怖 。書中也包含身體恐怖、暴力和超自然元素 。真正的恐怖不僅僅在於潘尼懷斯,也在於人類彼此之間的殘酷 。邪惡和超自然是核心主題,「牠」代表了困擾德里鎮的普遍而古老的邪惡 。失敗者俱樂部成員之間的友誼和忠誠是他們對抗「牠」的關鍵 。小說同時探討了家庭虐待、恐懼和幻想的力量、敘事和記憶以及童年純真的喪失 。偏見和暴力的循環也存在於故事之中 。金使用了在童年和成年兩個時間段之間交替的敘事以及第三人稱全知的視角 。伏筆在漫長的敘事中營造出懸念 。小說運用生動的意象來描繪「牠」令人恐懼的顯現 。金還利用種族主義、恐同症和家庭虐待等社會恐怖來增強整體的不安感 。《牠》是史蒂芬·金最令人不安和複雜的作品之一,潘尼懷斯也成為恐怖文學中最令人不寒而慄的創造物之一 。這部小說產生了顯著的文化影響,影響了電影、電視和其他媒體 。它探討了童年創傷可能對成年產生持久影響的觀點 。 《牠》展現了童年恐懼(往往看似不理性)如何產生強大而持久的影響,以及如何必須個別地和集體地面對這些恐懼才能戰勝邪惡。實體「牠」以失敗者俱樂部中每個孩子的特定恐懼為食 。他們能夠團結起來,共同面對這些恐懼,這最終賦予了他們戰勝「牠」的力量。這表明,承認並面對我們最深的焦慮,尤其是那些在童年時期形成的焦慮,對於個人成長和對抗世界上的更大邪惡至關重要。此外,小說利用一個看似田園詩般的小美國鎮的背景,揭示了潛在的黑暗和社會問題,暗示邪惡可能潛伏在日常生活的表面之下。德里鎮被描繪成一個典型的美國小鎮,但它卻有著與「牠」相關的悠久的暴力和奇怪事件的歷史 。金在鎮上的敘事中融入了種族主義、恐同症和家庭虐待等元素 ,表明「牠」這個可怕的邪惡與現實世界的社會問題交織在一起。這暗示了恐怖不僅存在於超自然實體中,也存在於人類社會的黑暗面中。

- 《閃靈》(Shǎn Líng) by 史蒂芬·金 (Shǐdìfēn·Jīn) 1977年出版的《閃靈》是一部令人不寒而慄的故事,講述了在孤立的超視旅館中發生的孤立、瘋狂和超自然現象 。小說著重於傑克·托倫斯由於孤立和鬧鬼旅館的惡意影響而逐漸陷入瘋狂 。恐怖更多的是暗示的威脅和心理上的惡化,而不是直接的暴力 。超視旅館本身成為了一個角色,試圖奪取托倫斯一家的靈魂 。孤立是主要的主題,因為這一家人在冬天與外界隔絕 。透過傑克日益古怪的行為,探討了瘋狂和人類心靈的脆弱性 。旅館及其過去住客的超自然存在在恐怖的展開中扮演了重要的角色 。家庭功能失調和成癮的破壞性也是重要的主題。金緩慢地建立懸念,著重於環境對角色心理的影響 。孤立旅館的設定對於營造幽閉和令人不安的氛圍至關重要 。敘事深入探討了傑克的內心想法和感知,讓讀者目睹他陷入瘋狂的過程。伏筆和象徵主義,例如旅館的歷史,都增強了整體的不安感。《閃靈》是有史以來最受歡迎和最持久的恐怖故事之一,其電影改編作品甚至可能更勝一籌 。它已成為現代恐怖的文化偶像,探索了人類弱點的黑暗深處 。這部小說已被改編成一部廣受好評的電影,進一步鞏固了其在流行文化中的地位 。 《閃靈》巧妙地運用了孤立和幽閉的環境來放大心理上的恐怖,證明了環境如何深刻地影響精神狀態並加劇現有的脆弱性。超視旅館的偏遠以及托倫斯一家在冬季的孤立營造了一種高壓力的環境 1 。這種孤立放大了傑克原有的酗酒和憤怒問題,使他更容易受到旅館惡意影響。旅館本身似乎以他的弱點為食,加速了他陷入瘋狂的過程。這突顯了環境在塑造和扭曲人類心理方面所扮演的強大作用。此外,小說也探討了家庭內部潛藏的令人恐懼的黑暗,暗示即使是最親密的關係也可能在極端的壓力