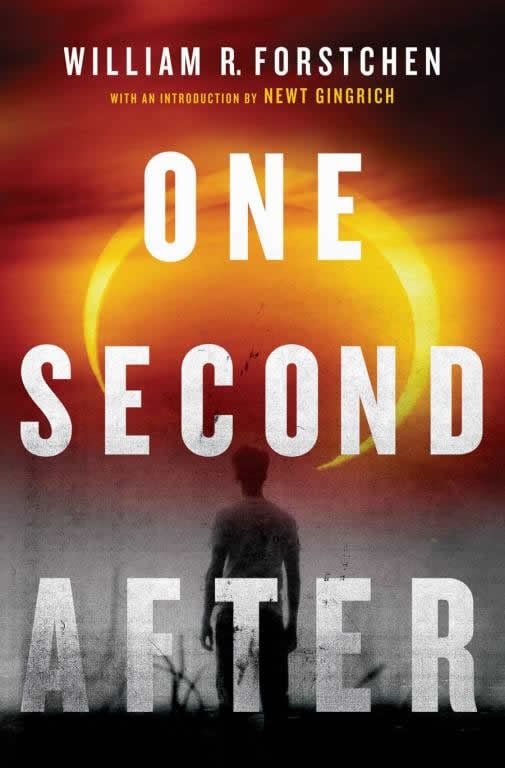

赫爾曼·梅爾維爾的《白鯨記;或,那鯨魚》如巨獸般屹立於美國文學的汪洋之中,這部作品意涵深邃,錯綜複雜,即便在其問世一個半世紀後,最初幾乎默默無聞地航向世界,至今依然吸引著我們的目光。它從梅爾維爾在世時商業與評論的雙重失意,蛻變為今日備受尊崇的世界文學基石,其歷程本身就如「裴廓德號」註定失敗的航程般引人入勝。此轉變充分說明了小說持久的力量、跨越世代產生共鳴的能力,以及它對文學與哲學潮流近乎先知般的預見——這些潮流在其出版數十年後才完全顯現。

白鯨的恆久之謎:痴迷的序曲

《白鯨記》的悖論:從默默無聞到文學殿堂

《白鯨記》於一八五一年首次問世時,多數評論家與讀者反應困惑、不屑,甚至全然敵視。此書在梅爾維爾生前僅售出約三千冊,商業上的失敗使其文學聲譽日漸下滑。評論家認為其非傳統的結構、晦澀的哲學長篇大論以及黑暗具挑戰性的主題「荒謬」、「不合藝術」且「古怪」。以當時多數說法來看,這部小說是「一大敗筆」。然而時至今日,它被譽為對人類境況的宏偉探索,一部集悲劇、哲學探究與深刻寓言於一身的作品。其開篇句「叫我以實瑪利」已成為文學界最具代表性的名句之一,而亞哈船長偏執地追獵大白鯨的故事更是滲透全球文化。

小說最初遭拒,不僅因其風格艱澀或大眾對捕鯨業的熱情消退。更確切地說,它對命運、瘋狂以及個人面對冷漠甚至懷有惡意的宇宙等主題進行黑暗的、存在主義式的探討,似乎預示了二十世紀現代主義思潮將特有的焦慮與幻滅。那些令同代讀者困惑的元素——其模棱兩可、對無意義的探索、複雜的心理描寫,以及將自然描繪為「冷漠……且超越人類」——恰恰與第一次世界大戰後的那一代人產生了共鳴。這一代人深受全球衝突與舊有定見崩塌的影響,在梅爾維爾錯綜複雜且常令人不安的視野中,找到了自身存在焦慮的映照。《白鯨記》在某種意義上,等待著它的歷史時刻,一個其對人類境況的深刻探問能找到更易接納的知識氛圍的時代,從而導致其「重新發現」並最終被奉為圭臬。

深淵的魅力:《白鯨記》為何仍縈繞我們心頭

《白鯨記》之所以能持續吸引人們,源於多種強烈元素的結合。它是一部史詩般的追尋敘事,描繪了一場橫跨世界各大洋、追捕一頭神出鬼沒、近乎神話般生物的危險航程。書中人物形象鮮明,從沉思的敘事者以實瑪利,到那位「偉大、不敬神明、又如神祇般的人物」亞哈船長,其偏執的狂熱將故事推向悲劇性的結局。除了驚心動魄的冒險,小說更深入哲學的幽微之處,探討「存在的深層問題——知識、目的、生死以及人類在宇宙中的位置」。梅爾維爾文學事業的宏大抱負,其試圖在捕鯨船的方寸之間包羅人類經驗的全部,持續令讀者驚嘆與深思。正如某些人所言,它堪比西方文學的奠基之作,一部試圖透過一人與一鯨之間毀滅性的仇怨,來直面存在之無解詰問的作品。

「叫我以實瑪利」:航行於敘事之海

漂泊的敘事者:以實瑪利的聲音與視角

進入《白鯨記》黑暗核心的旅程,始於文學史上最令人難忘的邀約之一:「叫我以實瑪利」。此開篇立即建立了一種獨特、略帶神秘的敘事聲音。以實瑪利,一位前任教師,偶作水手,他自陳因深沉的不安與存在性的倦怠而奔向大海,以此「用以替代手槍和子彈」。他自認是個被遺棄者,一個在海洋廣漠的冷漠中尋求冒險,或許還有某种意義的漂泊者。在整部小說中,以實瑪利不僅是事件的記錄者,更是一位富於哲思、觀察敏銳且善於反思的嚮導。他的角色複雜;他既是參與航程的角色,也是塑造讀者體驗的總體意識。他的求知慾與開放心態,尤其在他與波里尼西亞鏢手魁魁格關係的演變中顯而易見,使他得以安然度過裴廓德號航程中的生理與道德險境,並最終在船隻毀滅時倖存下來,相較於亞哈船長那趨向死亡的執念,他的哲學與對經驗的開放態度證明是維繫生命的關鍵。

以實瑪利的敘述本身即是一幅複雜的織錦,將第一手記述與更廣泛的哲學思索及對捕鯨世界的詳細闡述交織在一起。梅爾維爾採用流動的敘事視角,常從以實瑪利直接的第一人稱經驗,轉換至更全知、第三人稱的觀點,從而得以窺見亞哈獨自的沉思或以實瑪利本人未曾目睹的場景。這種敘事的靈活性使梅爾維爾能夠在遠比嚴格限制視角所允許的更廣闊畫布上揮灑。然而,這也引入了一層敘事的複雜性,以實瑪利有時看似一位「保持距離」的敘事者,一旦出海後更像個見證人而非積極參與者,其聲音偶爾帶有「明顯帶有虛構色彩」的特質。正是這種不可靠性或建構性,豐富了小說的內涵,促使讀者積極參與詮釋過程,而非被動接受單一、權威的陳述。

「敘事大雜燴」:梅爾維爾跨越文類的寫作技巧

《白鯨記》以其結構的非傳統性聞名,它是一部龐雜的「形式的百科全書,一鍋敘事大雜燴」,大膽地抗拒輕易的歸類。梅爾維爾巧妙地融合了多種文學類型:它既是驚險的海洋冒險故事,也是深刻的莎士比亞式悲劇,既是晦澀的哲學論述,也是細緻的科學手冊(尤其在詳述鯨類學的章節中),既是佈道文與獨白集,甚至時而可見帶有舞台指示的戲劇腳本。這部小說給人的感覺像是一部「偽裝成小說的戲劇悲劇」,敘事的帷幕似乎在某些時刻滑落,露出了底下的舞台。這種文類的混雜性在其時代是革命性的,並且至今仍是《白鯨記》獨特文學肌理的決定性特徵之一。它使梅爾維爾能夠從驚人多樣的角度探索其多面向的主題——鯨魚、獵捕、人類境況——極大地豐富了敘事,同時也挑戰了傳統的閱讀期待。

正是這種非傳統性——敘事的龐雜、離題與跨文類的本質——並非瑕疵或僅是作者的怪癖,而是一種深思熟慮的藝術選擇,反映了小說核心的主題關懷,特別是人類知識的局限以及終極真理那難以捉摸、無法掌握的本質。小說的結構似乎體現了它所探討的認識論上的不確定性。正如巨鯨莫比·迪克最終「終究無法描繪其全貌」,抗拒任何最終的、明確的詮釋,小說本身也同樣拒絕被簡化為單一文類或線性的、直接的閱讀。例如,那些聲名狼藉的鯨類學章節,鉅細靡遺地試圖對鯨魚進行分類與編目,可被視為一種宏大、近乎絕望的努力,試圖理解不可理解之物,試圖在自然的混沌廣袤中強加秩序。讀者對這些離題、對資訊的龐大數量以及對聲音與風格不斷轉換的潛在挫折感,正呼應了角色們自身理解鯨魚、海洋乃至宇宙的掙扎。某位讀者所描述的捕鯨過程的「冗長乏味」,可以被理解為一種主題手法,強調了追尋知識與意義的艱辛且往往徒勞的過程。這本書,如同那頭鯨魚,「向你挑戰」,其結構證明了某些真理或許永遠超乎我們所能企及。

亞哈「不滅的仇恨」:痴迷的剖析

「偉大、不敬神明、如神祇般的人物」:亞哈船長的複雜性

執掌裴廓德號並身處《白鯨記》黑暗核心的,是亞哈船長,文學史上最令人敬畏且爭議不休的人物之一。被船東之一裴賴格形容為「一位偉大、不敬神明、如神祇般的人物」,卻仍「帶有人性」,亞哈是個充滿深刻矛盾的角色。他無疑具有領袖魅力,對船員幾乎擁有催眠般的力量,然而他卻被一種強烈、執拗且最終自我毀滅的「偏執的追尋」所驅使,誓言向那頭奪其一腿的白鯨復仇。他並非單純的惡棍;其思想深度、詩意且強而有力的言辭,以及其苦難的巨大程度,賦予他悲劇性的莊嚴,即便其行為導致了廣泛的毀滅。

亞哈的動機遠不止於對肉體傷害的單純復仇。雖然失去腿是其「不滅仇恨」的催化劑,但他對莫比·迪克的追逐轉化為一種形而上的反叛。他開始將白鯨不僅視為一頭特定的、懷有惡意的生物,更視其為「硬紙板面具」,是他所感知到的宇宙中所有莫測的惡意與不公的可見化身。他的獵捕成為對這些隱藏力量的公然挑戰,企圖「戳破,戳破那面具!」並直面其下的現實,無論多麼可怕。其追尋的這一哲學維度,使其痴迷超越了個人恩怨,將他描繪成一個與存在最深奧問題搏鬥的人,儘管是以一種毀滅性且最終徒勞的方式。

船員作為亞哈意志的延伸:同謀與抵抗

亞哈 towering 的意志與蠱惑人心的辯才,有效地將裴廓德號的商業捕鯨航程轉變為他個人復仇的工具。船員們,這群來自全球各地的多元組合,陷入了他的執念之中,他們自身的目標被他的目標所吞噬。正如以實瑪利所觀察到的:「亞哈不滅的仇恨彷彿也成了我的」。這種戲劇性的掌控突顯了領袖魅力、心理操縱以及集體行為中常令人恐懼的動態等主題。船長的專一心思在船上營造出一種緊張、不祥的氛圍,因為對利潤的追求讓位給了對一個幽靈般復仇夢想的追逐。

反對亞哈瘋狂追尋的主要聲音來自斯塔巴克,裴廓德號的大副。這位來自南塔克特的貴格會教徒,被描繪成謹慎、道德且理性的人,一個植根於實用主義與宗教信仰的人。他一再挑戰亞哈,認為他們的職責是為鯨油而捕鯨,而非沉溺於船長「褻瀆神明」的狂怒。斯塔巴克是亞哈的關鍵對照,代表了理性與傳統道德對抗壓倒性痴迷洪流的主張。然而,儘管他有堅定的信念和勇敢反抗的時刻,斯塔巴克最終仍無法使亞哈偏離其毀滅性的航道。他內心的掙扎——在對船長的職責、對船員安全的擔憂以及自身的道德羅盤之間撕裂——是小說悲劇性發展的核心。他甚至考慮殺死亞哈以拯救船隻,這個念頭揭示了亞哈腐蝕性的影響力已深深滲透到即使是最有原則的人心中。斯塔巴克未能阻止亞哈,突顯了偏執狂的可怕力量以及抵抗獨裁意志的困難,尤其是當這種意志是由如此強大的領袖魅力和被感知到的苦難所助長時。

預言的陰影:費達拉與裴廓德號的厄運

為裴廓德號的航程增添宿命論與東方神秘主義氛圍的,是神秘人物費達拉,亞哈的帕西人鏢手,也是船長偷渡上船的一支神秘私人小艇隊的領袖。費達拉「至始至終蒙著神秘面紗」,一個沉默、近乎幽靈般的存在,他是亞哈堅定的隨從,更重要的是,他是一位預言家。他做出了一系列關於亞哈之死的神秘預言,這些預測雖然表面上為亞哈的生還提供了條件,最終卻註定了亞哈本人及裴廓德號的毀滅。這些預言——亞哈死前必見兩具靈柩浮於海上,其一非凡人所造,其二為美國木材所製;且唯有麻繩能致其死地——在小說災難性的高潮中都得到了殘酷的應驗。

費達拉的角色不僅僅是個算命先生;他被詮釋為「神秘的他者」、「解經的嚮導」,甚至是邪惡的化身,一個慫恿亞哈走上黑暗道路的魔鬼僕從。他對亞哈的追尋表現出堅定不移、近乎超自然的投入,以及他時刻沉默地伴隨在船長身旁,暗示著一種更深層、更本質的聯繫。與其說費達拉僅僅是外部的「邪惡影響」,不如說他是亞哈自身某個基本面、或許是深層壓抑或扭曲面向的外化。如果亞哈是一個反抗所感知到的宇宙不公的人,一個自視為「偉大、不敬神明、如神祇般的人物」,踏上了一場深刻內在且哲學性的追尋,以「戳破現實的面具」,那麼費達拉或許象徵著亞哈內心已完全屈服於這種黑暗、宿命論世界觀的部分。他可能代表了敗壞的良知或虛無的驅力,一個與斯塔巴克相對立的角色,非但不勸誡謹慎與道德,反而默默地肯定並助長亞哈最具毀滅性的衝動。費達拉「蒙著的神秘面紗」或許正是亞哈自身最深沉、最駭人信念的神秘,是他不屈意志那沉默、陰影般的引擎。

鯨之白,意之深:《白鯨記》中的象徵

莫比·迪克:宇宙的「硬紙板面具」

白鯨莫比·迪克是小說中聳立的核心象徵,其意涵如此廣闊而多面,引發了似乎無窮無盡的詮釋。牠遠不僅僅是一種生物;牠成為一面「硬紙板面具」,一個角色們——乃至世世代代的讀者們——投射其最深層恐懼、信念、慾望與執念的屏幕。對亞哈而言,莫比·迪克是所有邪惡的化身,是「在某些深沉的人心中啃噬他們的所有惡意力量的偏執化身」。對其他人而言,這頭鯨魚可能代表自然不可征服的力量、上帝莫測高深的意志、冷漠宇宙的可怕虛空,或是真理本身難以捉摸的本質。

鯨魚最引人注目的特徵——牠的白色——對其象徵力量至關重要。梅爾維爾用整整一章〈鯨之白〉來探討其矛盾的本質。以實瑪利細緻地列舉了在不同文化和語境中,白色與純潔、無辜、神聖和威嚴的傳統關聯——從「天堂白袍聖徒」的「仁慈」面貌,到暹羅白象或漢諾威王朝旗幟上白馬的「皇家」意涵。然而,他認為,這種顏色一旦「脫離了較為和善的聯想,並與任何本身即駭人的事物相結合」,便成為恐怖的「強化劑」。他指出,北極熊或白鯊的白色,放大了牠們的恐怖。因此,在莫比·迪克身上,白色超越了其傳統象徵意義,喚起了一種深刻的存在性恐懼。它可以意味著「充滿意義的啞默空無」,一種可怕的空洞,是「宇宙無情空虛與浩瀚無垠」,剝去了色彩與意義的慰藉性幻象,揭示了一個潛在的、或許是混沌甚至懷有惡意的現實。這種模棱兩可,這種白色既能體現崇高與恐怖,又能代表神聖與褻瀆的能力,使莫比·迪克成為宇宙終極奧秘取之不盡的象徵。

裴廓德號:漂泊的毀滅世界

捕鯨船裴廓德號,小說大部分情節展開的舞台,本身也是一個強烈的象徵。其名取自遭歐洲殖民者滅絕的美洲原住民部落,這個名稱本身就帶有毀滅的不祥預兆。船隻被描繪得老舊 weathered,飾以鯨骨鯨齒,使其呈現出一種陰鬱、近乎送葬般的樣貌——一具駛向末日的「漂浮的殘骸」。船上聚集了來自世界各地、代表多種族裔與信仰的多元船員,使裴廓德號成為人類的縮影。它是一個微型世界,一個上演人類雄心、愚行與情誼這齣宏偉戲劇的舞台。在亞哈的指揮下,這個漂浮的社會偏離了其商業目的,轉變為復仇的工具,象徵著人類在被一種吞噬一切的非理性執念驅使下的集體命運。它的航程也可被視為代表十九世紀工業野心的不懈驅力,特別是捕鯨業本身的剝削本質,不斷向未知水域推進以追逐其獵物。最終,裴廓德號是一艘劫數難逃之船,其命運與其船長及其追捕的白鯨緊密相連。

海洋:「生命難以捉摸之魅影的意象」

海洋為裴廓德號的悲劇航程提供了廣闊而冷漠的背景,它本身也具有深刻的象徵意義。以實瑪利本人曾有一段著名的反思,指出「沉思與水永遠相聯。」《白鯨記》中的海洋代表了潛意識,是「生命與上帝由此而生的巨大混沌」。它是一個充滿巨大力量、美麗與恐怖的領域,體現了自然對人類作為的崇高冷漠。海洋是一個「兩棲」的實體,時而顯得寧靜誘人,時而展現其狂野、危險與毀滅性的力量。它隱藏著未知的深淵與真理,呼應著鯨魚本身——其龐大身軀大部分隱而不見。對以實瑪利而言,海洋是「生命難以捉摸之魅影的意象」,一個上演存在最深奧秘的領域,而那些膽敢航行於其浩瀚之中的人,往往要付出殘酷的代價。

達布隆金幣:靈魂之鏡

一個特別富有象徵意義的片段出現在名為〈達布隆金幣〉的章節中,亞哈將一枚厄瓜多金幣釘在裴廓德號的主桅杆上,懸賞給第一個發現莫比·迪克的人。當不同的船員走近並細察這枚金幣時,他們的詮釋更多地揭示了他們自身的本性、信仰和關注點,而非金幣本身。斯塔巴克在其圖像中看到一個陰鬱的宗教寓言,反映了他對這次航行褻瀆性質的焦慮。務實的斯塔布則從中找到一種樂觀而宿命的訊息。唯物主義的弗拉斯克只看到其貨幣價值——十六美元,或「九百六十支」雪茄。亞哈本人,在一個深刻洞察的時刻宣稱:「這枚圓形金幣不過是更圓之地球的縮影,如同魔法師的鏡子,依次映照出每個人自身神秘的樣貌。」

此章節巧妙地探討了主觀性與詮釋行為本身。達布隆金幣成為一塊空白畫布,其意義是建構而非固有的,完全取決於觀察者的視角。這一場景為小說《白鯨記》本身提供了一個引人入勝的元評論。裴廓德號船員對達布隆金幣的各種詮釋,直接預示了數世紀以來評論界與讀者對這部小說提出的多樣化解讀。正如每位水手將自己的世界觀投射到金幣上,文學評論家和讀者也同樣將無數的意義投射到梅爾維爾複雜的文本上。斯塔布所言:「如今又有另一種解读,但文本依旧是同一个。」明確地突顯了船員們的詮釋實踐與更廣泛的閱讀行為之間的聯繫。小說作為一個能夠產生「無數的解讀」的「活的文本」的持久地位,在裴廓德號上這個意義建構的縮影中得到了預示。梅爾維爾因此展現了一種精密的作者自我意識,在其敘事中嵌入了對文本如何獲得意義這一主觀且持續過程的反思。

梅爾維爾的熔爐:捕鯨、經歷與文學技藝

「一次捕鯨航行是我的耶魯大學和哈佛大學」:梅爾維爾的航海生涯

赫爾曼·梅爾維爾對海洋與捕鯨生活的深刻理解,並非源於學術研究,而是來自直接、往往艱辛的個人經歷。一八四一年,他登上了捕鯨船「阿庫什內特號」,這次航行使他在十九世紀捕鯨業的實際操作、危險以及人情世故方面獲得了寶貴的歷練。這種第一手知識為《白鯨記》注入了無與倫比的真實感和豐富生動的細節。他對捕鯨的複雜過程、鯨脂的剝取與熬製、捕鯨船上錯綜複雜的社會等級制度,以及船員所面臨的純粹體力勞動和持續危險的描述,都「全面且毫不退縮的精確」。梅爾維爾將其經歷轉化為「對捕鯨業的文學致敬」,既捕捉了其殘酷的現實,也描繪了其奇異而引人入勝的魅力。此外,他深受捕鯨船「埃塞克斯號」於一八二〇年遭抹香鯨攻擊沉沒的真實故事影響——這一敘事為其小說的核心衝突提供了一個令人不寒而慄的現實先例。這種植根於親身經歷和歷史記載的基礎,即使是故事中最富奇幻色彩的元素,也賦予了強大的逼真感。

巨獸的語言:梅爾維爾的獨特風格

《白鯨記》的文學風格如同其追逐的巨獸一般浩瀚、多樣且強而有力。梅爾維爾錘鍊出一種獨樹一幟的散文風格,巧妙融合了高雅的修辭與粗獷的口語,既有深奧的哲學段落,也有驚心動魄、身臨其境的動作場面。他的語言「兼具航海、聖經、荷馬、莎士比亞、彌爾頓及鯨類學的色彩」,證明了他廣泛的閱讀涉獵以及他創作一部真正美國史詩的雄心。他拓展了文法的邊界,引用了多樣的資料來源,並且在現有英語詞彙不足以表達他想傳達的複雜細微之處時,毫不猶豫地創造新詞新語。這種語言上的創造力——例如創造新的動名詞如「coincidings」(巧合之事)、不常見的形容詞如「leviathanic」(巨獸般的),甚至將名詞轉為動詞如「to serpentine」(蜿蜒而行)——賦予其散文一種充滿活力、強勁有力的特質,完美契合其宏大的主題。

莎士比亞的影響尤為深遠,不僅體現在直接的引喻上,也體現在某些場景的戲劇性結構,以及最顯著的,亞哈獨白與演說中那種激昂、詩意的語言,這些語言常可按無韻詩的格律朗讀,賦予其角色悲劇性的、近乎神話般的地位。聖經的音韻與典故也貫穿全文,為敘事注入了道德的份量與預言般的迫切感。

在這豐富的文學織錦中,散佈著備受爭議的鯨類學章節——關於鯨魚解剖、行為和歷史的詳細、往往冗長的闡述。雖然有些讀者認為這些部分是乏味的離題,阻礙了敘事的流暢性,但它們卻是梅爾維爾百科全書式雄心及其對人類知識極限探索不可或缺的一部分。這些章節代表了一種試圖透過科學論述來掌握、分類和理解鯨魚的努力,然而它們最終卻突顯了這種生物的終極神秘以及人類體系在完全理解自然世界方面的不足。以實瑪利所進行的分類行為,成為人類即使面對深不可測之物也需要尋找秩序和意義的一種隱喻。

深淵中的回響:《白鯨記》的持續航程

從被忽視到「梅爾維爾復興」:文學的復活

《白鯨記》的評論接受史本身就是一齣戲劇,其特點是最初的被忽視和死後非凡的復活。如前所述,這部小說在梅爾維爾生前基本上被誤解,商業上也不成功,導致他逐漸淡出文壇。在他於一八九一年去世後的數十年間,梅爾維爾主要因其早期較傳統的南海冒險故事如《泰皮》和《奧穆》而被記住(如果還有人記得他的話)。

情勢在二十世紀初開始轉變,最終在所謂的一九二〇年代「梅爾維爾復興」時期達到高潮。對梅爾維爾作品興趣的重燃,是由多種因素共同促成的,包括第一次世界大戰後文化氛圍的轉變、欣賞複雜性與模糊性的文學現代主義的興起,以及新一代學者與評論家的不懈努力。此復興運動中的關鍵人物包括雷蒙德·威佛,其一九二一年的傳記《赫爾曼·梅爾維爾:水手與神秘主義者》使這位作家及其艱澀的傑作重回公眾視野;以及深具影響力的作家如D.H.勞倫斯,他在其《美國經典文學研究》(一九二三年)中盛讚《白鯨記》為「一本無與倫比的美麗之書」。評論家開始欣賞小說深刻的象徵意義、心理深度、創新的敘事技巧以及對存在主題的大膽探索——這些特質曾疏遠了其最初的讀者,卻與現代主義的感受力產生了深刻的共鳴。路易斯·芒福德於一九二九年出版的傳記進一步鞏固了梅爾維爾日益增長的聲譽。這次復興不僅將《白鯨記》從被遺忘的境地拯救出來,也促使人們對梅爾維爾的全部作品進行了更廣泛的重新評估,並從根本上重塑了美國文學的經典名錄,挑戰了其先前以新英格蘭為中心的焦點。

白鯨的航跡:對文學、藝術與文化的深遠影響

自復興以來,《白鯨記》對後世的文學、藝術及大眾文化投下了悠長而持久的陰影。其主題、角色和標誌性意象啟發了無數跨越不同媒介的藝術家。從有意識地呼應梅爾維爾作品的諾曼·梅勒(其《裸者與死者》),到戈馬克·麥卡錫和托妮·莫里森等當代作家,都承認其影響。小說的核心衝突、哲學深度和複雜角色,為創造性的再詮釋提供了肥沃的土壤。

在視覺藝術領域,《白鯨記》催生了眾多插圖版本,並啟發了畫家和雕塑家。羅克韋爾·肯特為一九三〇年湖濱出版社版本所作的醒目插圖成為經典,而傑克遜·波洛克和弗蘭克·斯特拉等藝術家也創作了取材自小說主題和章節標題的重要作品。近期,馬特·基什則進行了一項宏大的計畫,為小說的每一頁創作一幅畫。

亞哈與白鯨的故事也多次被改編成電影和電視劇,從早期的默片如《海獸》(一九二六年),到約翰·休斯頓執導、格里高利·派克主演的一九五六年著名改編電影《白鯨記》。大眾文化中充斥著對《白鯨記》的引用,出現在音樂(齊柏林飛船的演奏曲〈Moby Dick〉、MC Lars的饒舌歌曲〈Ahab〉)、幽默作品(蓋瑞·拉森的漫畫),甚至像《星際爭霸戰》這樣的電視劇中,其探索主題與梅爾維爾自身的探索產生了共鳴。小說的情節和關鍵角色已深深植根於我們的集體文化想像之中,證明了其原始的敘事力量和豐富的象徵意義。

二十一世紀的《白鯨記》:當代批評視角

對《白鯨記》的詮釋之旅遠未結束。在二十一世紀,透過當代文學理論的多元視角審視這部小說,持續產生新的洞見。精神分析式的閱讀探索了像亞哈這樣角色的深層心理,將其追尋視為根深蒂固的創傷或壓抑慾望的表現,並將裴廓德號本身視為承載集體人類心靈的容器,充滿了焦慮、恐懼和固著。後結構主義的方法,特別是受德希達解構主義影響的方法,則關注文本內意義的不穩定性,檢視像達布隆金幣這樣的象徵,以說明意指作用是一場無休止的差異遊戲,沒有終極的、固定的中心。

生態批評的詮釋在亞哈對鯨魚的無情追逐中,找到了人類與自然世界之間往往具有毀滅性和剝削性關係的有力隱喻。十九世紀的捕鯨業本身被視為現代資源枯竭的先兆,而莫比·迪克則可被解讀為自然在面對人類傲慢時的激烈抵抗或其崇高冷漠的象徵,這些主題在氣候危機和環境問題日益受到關注的時代,尤其能引起共鳴。

後殖民閱讀則審視小說對其跨國、多種族船員的描寫,探討像魁魁格、塔什特戈和皮普這樣的角色是如何透過敘事者往往帶有歐洲中心主義的目光以及十九世紀的社會規範來呈現的。這些分析深入探討了殖民主義、種族等級制度、對非西方文化的「他者化」以及奴隸制度揮之不去的遺產等主題,在裴廓德號這艘船上找到了一個全球權力動態與文化相遇的濃縮場域。這艘船及其多元的居住者——高級船員通常是白人新英格蘭人,而前艙則充滿了各色人種和國籍的船員——成為一個引人入勝(儘管不完美)的空間,用以檢視在當代多元文化和後殖民論述中仍然高度相關的再現、剝削和身份建構等問題。梅爾維爾對這些「底層」人物的描寫,儘管經過了他那個時代的濾鏡,卻為批判捕鯨業在全球範圍內所代表的帝國事業提供了豐富的素材。

與此同時,酷兒理論的詮釋則探討了裴廓德號這個全男性社會中強烈的男性情誼,特別是以實瑪利和魁魁格之間深刻且往往帶有模糊情色意味的關係。這些閱讀檢視了同性社交、同性情慾、對接納的渴望以及在一個幾乎沒有女性的世界中男性氣概的展演等主題,並常突顯這些關係在十九世紀背景下的種族化維度。

《白鯨記》能夠承受如此廣泛多樣的批評詮釋,證明了其非凡的複雜性以及它拒絕提供簡單答案的特質。每種新的理論方法似乎都能揭示更深層次的意義,確保梅爾維爾的這部傑作仍然是文學探究中一個至關重要且引人入勝的永恆主題。

永無止境的意義追尋

《白鯨記》不僅僅是一部小說;它是一種體驗,一場挑戰、激發並最終改變讀者的智識與情感之旅。正如一位學者所言,其豐富性「每次重讀都會有新的收穫」。如同亞哈對白鯨不懈的追逐,讀者對《白鯨記》明確理解的追尋或許終將永無止境。小說探討了「存在最深奧的問題」,其深刻的模糊性確保了其終極「意義」如同莫比·迪克本人一樣難以捉摸且多面向。然而,正是在這種難以捉摸之中,在其能夠產生似乎無限多種詮釋的能力之中,蘊藏著小說持久的力量。穿越其晦澀的文字、哲學的深度及其縈繞心頭的敘事的旅程,本身就是一種回報。《白鯨記》依然是一部深刻且令人不安的傑作,一頭文學巨獸,持續航行在我們的想像之海,邀請每一代新的讀者在其書頁中展開屬於自己的永無止境的意義追尋。