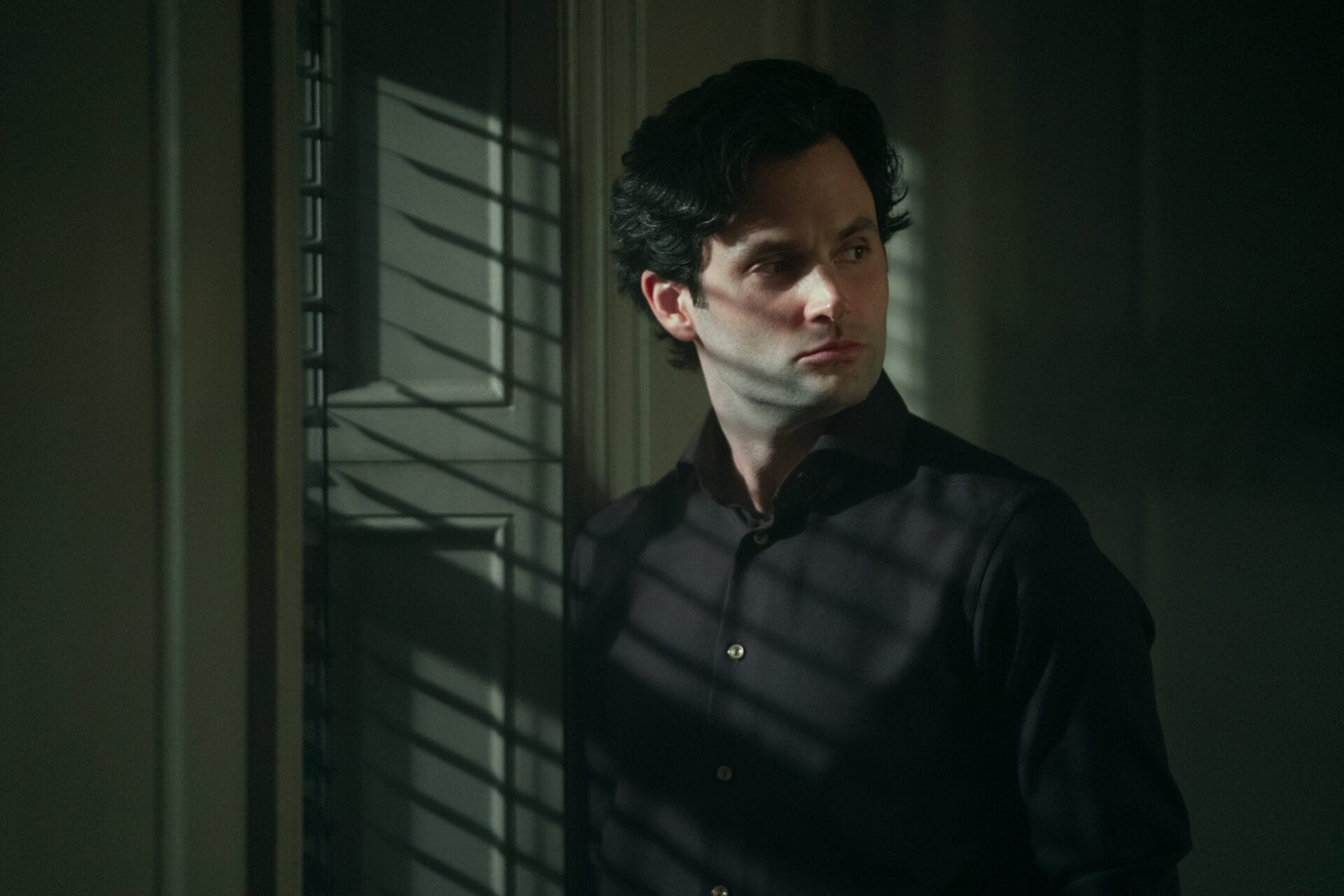

探索這位兩屆奧斯卡金像獎得主的生涯旅程、他轉型性的角色、深厚的家庭連結,以及銀幕外的生活。

第二座奧斯卡奠定獨特地位

2025 年 3 月 2 日,安卓·布洛迪 (Adrien Brody) 憑藉時代史詩片《粗獷主義者》(The Brutalist) 中,對一位受過往所困、富有遠見的匈牙利建築師拉斯洛·托特 (László Tóth) 的精湛詮釋,贏得了他第二座奧斯卡最佳男主角獎,鞏固了他在好萊塢歷史上的地位。這座於第 97 屆奧斯卡金像獎頒獎典禮上獲得的殊榮,距離他首次贏得奧斯卡已超過二十年,標誌著他輝煌地重返演技巔峰。這次獲獎不僅鞏固了布洛迪作為一位能夠深刻投入角色並留下持久影響力的演員聲譽,更將他歸入一個獨特的類別:他成為首位憑藉前兩次提名便贏得兩座奧斯卡獎的主要演員,加入了在提名類別中保持百分百獲獎紀錄的精英演員行列。他首次獲獎是憑藉羅曼·波蘭斯基 (Roman Polanski) 執導的《戰地琴人》(The Pianist)(2002 年電影,於 2003 年獲獎),那次獲獎本身就具有歷史意義。年僅 29 歲的布洛迪成為史上最年輕的奧斯卡最佳男主角得主,這項紀錄至今仍由他保持。那次的表演,如同他在《粗獷主義者》中的演出,都涉及詮釋一個與大屠殺的恐怖及其後果搏鬥的角色,暗示著他的家族背景與他最受讚譽的作品之間存在著強烈的聯繫。這兩個定義性的角色,橫跨了他二十多年多元化職業生涯的首尾,突顯出這位演員深受複雜、深刻人性故事的吸引,這些故事往往需要非凡的投入。

皇后區的根基與創意種子:藝術薰陶下的成長

安卓·尼可拉斯·布洛迪 (Adrien Nicholas Brody) 於 1973 年 4 月 14 日出生在紐約市皇后區的伍德哈文 (Woodhaven)。他在一個充滿創意和求知慾的家庭中長大,是家中的獨生子。他的母親西爾維亞·普拉奇 (Sylvia Plachy) 是著名的匈牙利裔攝影師,父親艾略特·布洛迪 (Elliot Brody) 則是一位退休的歷史教授兼畫家。這樣的環境無疑為安卓自己多面向的藝術旅程播下了種子。從小,布洛迪就沉浸在藝術氛圍中。他經常跟隨母親為《村聲》(Village Voice) 雜誌執行攝影任務,他認為這段經歷讓他習慣於被觀察和面對鏡頭——這對未來的演員來說是無價的資產。他的父親是波蘭猶太人後裔,有家人在大屠殺中喪生,這讓他與歷史和堅韌產生了連結;而他的母親則在 1956 年蘇聯鎮壓後隨父母逃離匈牙利,提供了與移民經歷的直接聯繫。普拉奇本人由一位天主教父親和一位同樣在大屠殺中遭受損失的猶太母親撫養長大。這種豐富而複雜的背景,融合了藝術感受力與深刻的歷史意識,深深地影響了布洛迪的生活和工作。他的父母讓他參加表演課程,部分是為了在他們居住的社區提供一個建設性的出口,但他對表演的早期興趣已經顯現——他曾在兒童派對上以「神奇安卓」(The Amazing Adrien) 的名號表演魔術,透過幻象和講故事找到了通往表演的大門。

教育與早期職業生涯:開闢道路

為了培養日益增長的興趣,布洛迪接受了正規的表演訓練。他進入了紐約著名的菲奧雷洛·H·拉瓜迪亞音樂藝術與表演藝術高中 (Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts),該校以培養年輕才俊聞名,同時他也在美國戲劇藝術學院 (American Academy of Dramatic Arts) 學習。他對表演的熱情很早就顯露無遺;十三歲時,他已經在外百老匯的一齣戲劇中演出。他的銀幕處女作是 1988 年 PBS 的電視電影《最後的家》(Home at Last),隨後在法蘭西斯·福特·科波拉 (Francis Ford Coppola) 執導的集錦片《大都會傳奇》(New York Stories) (1989) 的片段中飾演一個小角色。他還在 1988 年短命的 CBS 情境喜劇《安妮·麥奎爾》(Annie McGuire) 中獲得了一個常規角色。高中畢業後,他曾短暫就讀於石溪大學 (Stony Brook University) 和皇后學院 (Queens College),之後便全心投入表演事業。整個 1990 年代,布洛迪穩步累積履歷,經常接演複雜或非傳統的角色。一個重要的早期突破來自於他在史蒂芬·索德柏 (Steven Soderbergh) 備受好評的 1993 年劇情片《山丘之王》(King of the Hill) 中飾演一個充滿魅力的少年犯配角,布洛迪本人也認為這個角色至關重要。他參演了《外野天使》(Angels in the Outfield) (1994) 等電影,並與圖帕克·夏庫爾 (Tupac Shakur) 和米基·洛克 (Mickey Rourke) 在《子彈》(Bullet) (1996) 中演對手戲。他在獨立電影界獲得認可,憑藉在《餐廳》(Restaurant) (1998) 中飾演一位掙扎的劇作家而獲得獨立精神獎最佳男主角提名。他也因在史派克·李 (Spike Lee) 的《山姆的夏天》(Summer of Sam) (1999) 和巴瑞·李文森 (Barry Levinson) 的《自由高地》(Liberty Heights) (1999) 中的角色而受到讚揚。然而,這段時期也帶來了一次重大的職業挫折。布洛迪原本獲得了泰倫斯·馬利克 (Terrence Malick) 備受期待的二戰電影《紅色警戒》(The Thin Red Line) (1998) 中似乎能讓他一舉成名的主角角色——法夫士兵 (Private Fife)。但在電影漫長的剪輯過程中,他的戲份被大幅刪減到只剩下幾分鐘的鏡頭。雖然這在公開場合是個挑戰,但布洛迪後來反思,在那個年輕的年紀避免獲得巨大聲譽或許是幸運的,這讓他在面對即將到來的強烈全球關注之前,得以培養韌性和洞察力。這種早期對細膩、非主流角色的偏好,以及他在挫折中堅持不懈的精神,為他最終的突破奠定了基礎。

決定性時刻:《戰地琴人》與全球讚譽

轉捩點的到來,是當導演羅曼·波蘭斯基 (Roman Polanski) 對布洛迪在《哈里遜之花》(Harrison’s Flowers) (2000) 中的表現印象深刻,決定讓他在《戰地琴人》(The Pianist) (2002) 中擔任主角。這部電影講述了波蘭猶太裔天才鋼琴家瓦迪斯瓦夫·史匹曼 (Władysław Szpilman) 在大屠殺和華沙猶太區被毀滅的過程中倖存下來的真實故事。布洛迪以非凡的投入來詮釋這個角色。為了體現史匹曼悲慘的經歷,他進行了極端的「方法演技」準備:他脫離日常生活數月,放棄了自己的公寓和汽車,從原本就瘦削的身材減掉了 30 磅(體重降至 130 磅),並學會了在鋼琴上彈奏複雜的蕭邦樂曲。這種強烈的投入源於深刻的個人連結。布洛迪借鑒了他波蘭出生的祖母的傳統,以及他父親(在大屠殺中失去親人)和他母親(童年時逃離共產主義匈牙利)的經歷。這種技藝與個人共鳴的融合,造就了一場被譽為精湛絕倫的表演。《戰地琴人》將布洛迪推向國際巨星的地位。他的演繹為他贏得了 2003 年的奧斯卡最佳男主角獎,使他以 29 歲之齡成為該獎項歷史上最年輕的得主。他還贏得了法國著名的凱薩獎 (César Award) 最佳男主角。雖然他因該角色獲得了英國電影學院獎 (BAFTA)、金球獎 (Golden Globe) 和美國演員工會獎 (Screen Actors Guild Award) 的提名,但並未贏得這些前哨獎項,這使得他的奧斯卡勝利顯得有些出人意料,但也突顯了他表演的巨大力量得到了美國影藝學院的認可。電影本身是對生存、藝術以及仇恨毀滅性影響的深刻陳述,而布洛迪的核心角色成為了他職業生涯的決定性時刻,將他從一位受人尊敬的職業演員轉變為全球知名人物。然而,準備過程的強度也留下了持久的印記,培養了深刻的同理心,但也導致了其後的個人挑戰。

駕馭星途:多樣性與藝術拓展

在《戰地琴人》取得巨大成功後,布洛迪有意識地選擇能夠展現其多樣性並避免被定型的角色。他立即投入了多元化的項目:在《人偶情緣》(Dummy)(2003 年發行)中飾演一位社交笨拙的腹語師,在奈·沙馬蘭 (M. Night Shyamalan) 的《陰森林》(The Village) (2004) 中飾演一位有發展障礙的年輕人,在《顫慄時空》(The Jacket) (2005) 中飾演一位受創傷的退伍軍人,並在彼得·傑克森 (Peter Jackson) 的大片重製版《金剛》(King Kong) (2005) 中飾演浪漫英雄傑克·德里斯科爾 (Jack Driscoll)。《金剛》成為布洛迪商業上最成功的作品。他還在《好萊塢莊園》(Hollywoodland) (2006) 中飾演偵探路易斯·西莫 (Louis Simo)。這段時期標誌著他與著名導演富有成效合作的開始,其中最引人注目的是與魏斯·安德森 (Wes Anderson) 的合作。布洛迪成為安德森固定班底的常客,出演了《大吉嶺有限公司》(The Darjeeling Limited) (2007)、《超級狐狸先生》(Fantastic Mr. Fox) (2009,配音)、奧斯卡獲獎片《布達佩斯大飯店》(The Grand Budapest Hotel) (2014,飾演反派迪米崔 Dmitri)、《法蘭西特派週報》(The French Dispatch) (2021) 以及《小行星城》(Asteroid City) (2023)。他在安德森風格化的喜劇和戲劇張力之間轉換自如的能力,突顯了他的表演幅度。布洛迪持續探索不同類型,在伍迪·艾倫 (Woody Allen) 的《午夜·巴黎》(Midnight in Paris) (2011) 中飾演超現實主義藝術家薩爾瓦多·達利 (Salvador Dalí),主演了科幻驚悚片《人獸變種》(Splice) (2009) 和《終極戰士團》(Predators) (2010),並在課堂劇情片《人間師格》(Detachment) (2011) 中擔任主角,他同時也是該片的執行製片人。轉向製片工作標誌著他渴望更深入地參與創意。他成立了自己的製片公司 Fable House,並在《鉛黃》(Giallo) (2009)、《失事》(Wrecked) (2010)、《設拉子的九月》(Septembers of Shiraz) (2015) 和《曼哈頓夜曲》(Manhattan Night) (2016) 等電影中擔任製片角色。近年來,布洛迪越來越多地涉足電視領域,出演了備受矚目、廣受好評的劇集。他因在迷你劇《胡迪尼》(Houdini) (2014) 中飾演這位著名魔術師而獲得黃金時段艾美獎 (Primetime Emmy) 和美國演員工會獎提名。他在《浴血黑幫》(Peaky Blinders)、HBO 的《繼承之戰》(Succession)(飾演投資者喬許·亞倫森 Josh Aaronson,再次獲得艾美獎提名)、改編自史蒂芬·金 (Stephen King) 作品的《查佩爾韋特》(Chapelwaite)(他也是該劇的執行製片人)、萊恩·強生 (Rian Johnson) 的《破案三人行》(Poker Face) 中擔任了令人難忘的角色,並在 HBO 的《勝利時刻:湖人王朝的崛起》(Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty) 中飾演傳奇籃球教練帕特·萊利 (Pat Riley)。這種策略性地進入優質電視領域,進一步豐富了他的職業生涯,展現了他在不斷變化的娛樂版圖中的適應能力。他的創意拓展也延伸到了寫作和作曲。他參與編劇、製作、主演並為硬派劇情片《清潔》(Clean) (2021) 配樂,這個項目展現了他多方面的藝術抱負,並源於他在皇后區成長的個人經歷和影響。這種在商業項目、藝術家合作和個人創意追求之間刻意維持的平衡,反映了一個既要應對行業需求,又要堅守藝術完整性的職業生涯。

響亮的安可:《粗獷主義者》

在他首次獲得奧斯卡獎二十多年後,安卓·布洛迪在《粗獷主義者》(The Brutalist) (2024) 中再次貢獻了一場令評論家和觀眾著迷的表演。他飾演拉斯洛·托特 (László Tóth),一位虛構的匈牙利猶太裔建築師,在大屠殺中倖存並於二戰後移民美國,努力重建生活並追求美國夢,同時與創傷、偏見以及在富裕實業家哈里遜·李·范布倫 (Harrison Lee Van Buren)(蓋·皮爾斯 Guy Pearce 飾)資助下的複雜關係搏鬥。這個角色在個人層面上與布洛迪產生了深刻的共鳴。托特的旅程映照了他自己外祖父母和他母親西爾維亞·普拉奇 (Sylvia Plachy) 的經歷,他們在 1950 年代作為難民逃離匈牙利。布洛迪談到,他感到有深切的責任去真實地描繪他們故事中固有的韌性、犧牲和藝術渴望,並將托特的建築抱負與他母親作為攝影師的動力相提並論。他甚至將他匈牙利祖父口音的元素融入了角色之中。這種個人歷史與藝術創作之間的強大協同作用,很可能為這場表演備受讚譽的深度和真實性注入了動力。《粗獷主義者》由布雷迪·科貝特 (Brady Corbet) 執導,成為了評論界的轟動之作。布洛迪的表演贏得了廣泛讚譽,並橫掃了主要的頒獎季,為他贏得了金球獎、英國電影學院獎、評論家選擇獎 (Critics Choice Award)、紐約影評人協會獎 (New York Film Critics Circle Award),以及最終,他的第二座奧斯卡最佳男主角獎。他感人的獲獎感言經常提及他家人的旅程,並公開反對反猶太主義、種族主義和壓迫,強調了韌性和包容性的主題。這部電影本身以其宏大的格局(片長近三個半小時,含中場休息)和以 70 毫米膠片拍攝的驚人攝影而聞名,但也並非沒有爭議。雖然被許多影評人譽為傑作,但它也因其片長、與現實生活中的粗獷主義建築師馬塞爾·布勞耶 (Marcel Breuer) 生平的敘事相似性,以及使用具爭議性的人工智慧語音技術來完善布洛迪的匈牙利口音而受到審視。一些建築評論家也質疑其對建築行業的描繪以及對粗獷主義本身的理解。然而,對於主要的獎項機構來說,布洛迪核心表演的巨大力量和電影的藝術視野似乎壓倒了這些擔憂,標誌著他職業生涯中第二次輝煌的巔峰。

銀幕外的藝術家:繪畫、音樂與個人生活

在銀幕之外,安卓·布洛迪將他的創造力投入到其他藝術形式中,最顯著的是繪畫。受到攝影師母親和畫家父親的影響,藝術是他畢生的熱情所在。他曾公開展出自己的作品,展覽名稱包括「熱狗、漢堡與手槍」(Hotdogs, Hamburgers and Handguns)、「沉迷」(Hooked) 和「蛻變:靈魂的轉化」(Metamorphosis: Transformations of the Soul)。他受普普藝術影響的作品經常探討消費文化、環境問題、暴力以及在黑暗中尋找光明等主題,有時會使用魚等熟悉的圖案或對品牌標誌的變奏來傳達他的訊息。布洛迪曾談到,與電影製作的協作性質相比,繪畫提供了一種不同的創作滿足感和自由。他甚至曾從演藝事業中抽出大量時間全身心投入藝術創作,強調其作為個人釋放和自主創意延伸的重要性。雖然他的藝術作品引起了關注,甚至在慈善拍賣會上拍出高價,但也受到了一些網路觀察者的批評。儘管如此,這代表了他藝術身份中一個重要且持續的部分。他的創作動力也延伸至音樂;他為自己的個人項目《清潔》(Clean) 和紀錄片《石砌穀倉城堡》(Stone Barn Castle) 創作了配樂。在個人生活方面,布洛迪與父母保持著密切的關係,經常稱他們是他的基石和靈感來源。眾所周知,他重視個人感情生活的隱私。他之前曾與西班牙女演員艾兒莎·巴塔奇 (Elsa Pataky) 有過一段備受矚目的戀情。自 2020 年以來,他的伴侶是英國時裝設計師喬治娜·查普曼 (Georgina Chapman),他在 2025 年的奧斯卡獲獎感言中感謝了她。布洛迪沒有子女。他似乎因家庭關係以及在要求嚴苛的演藝世界之外多樣化的藝術追求而顯得踏實。

一位持久且不斷進化的藝術家

安卓·布洛迪的職業生涯呈現了一個關於韌性、藝術奉獻和持續進化的引人入勝的故事。他的旅程獨特地標誌著兩次奧斯卡最佳男主角獎的勝利,這兩次獲獎相隔二十多年,且都是憑藉與他的家族背景和歷史創傷深度關聯的角色——《戰地琴人》和《粗獷主義者》。作為史上最年輕的最佳男主角得主,以及唯一一位憑藉前兩次提名就獲獎的主要演員,他的影響力毋庸置疑。從早期闖蕩獨立電影界,克服像在《紅色警戒》中戲份被大幅刪減等挫折開始,布洛迪就展現了對複雜角色的執著。憑藉《戰地琴人》獲得奧斯卡獎將他推向了全球舞台,但他並未滿足於可預測的明星光環,而是追求多樣化的道路,在商業大片、私密劇情片、風格化喜劇和優質電視劇之間流暢轉換。他與魏斯·安德森等導演的合作展現了他的適應能力,而他拓展到製片、編劇和作曲領域則揭示了他對更深層次創意掌控的追求。他憑藉《粗獷主義者》獲得的第二座奧斯卡獎,不僅僅是他首次勝利的回響,更是對他持久才華和時代關聯性的確認。它突顯了他利用個人歷史來創作深刻動人藝術的能力。在表演之外,他對繪畫和音樂的投入,突顯了植根於其創意成長背景的多面向藝術家身份。在家人的啟發和永不枯竭的好奇心驅使下,安卓·布洛迪持續是當代電影和藝術領域中一股重要且不斷進化的力量,是一位致力於挑戰性作品和個人表達的藝術家,其未來篇章值得期待。