克里斯托弗・諾蘭在當代電影中建立起極具辨識度的專業風格:繁複而嚴謹的敘事設計、大畫幅拍攝、以實拍為核心的特效工程,以及對「戲院觀影」的堅定信念。 近三十年間,他的作品重新定義了所謂「全球事件級電影」——在智性上富於野心、在技術上極度要求,並為大銀幕量身打造——同時又能維持廣泛的觀眾吸引力。本文聚焦諾蘭自周末嘗試的黑色電影到走上奧斯卡舞台的職業演進,並檢視他的方法論、長期合作與關鍵抉擇。

早期成形與首部長片:限制催生的精準

諾蘭的「電影語法」源自小型劇組、有限的膠片與周到計畫。他在倫敦與朋友及合作夥伴共事,把前期製作視為決定性的創作階段——在正式開機前,先將視覺邏輯與剪接結構徹底「鎖定」。這種紀律推動了他的長片處女作《追隨》(1998,Following),一部以微型預算在週末完成拍攝的黑白新黑色電影。片中出現了標誌性的「諾蘭元素」:交錯的時間線、被捲入自己難以全然理解之系統的主角,以及以克制節奏隱匿與揭示資訊的架構。限制帶來清晰;資源的匱乏迫使場面調度服務於最高可讀性的剪接。《追隨》在影展與評論界的關注,使諾蘭被視為具「建築師思維」的導演。

以結構突圍:《記憶拼圖》與時間的力學

《記憶拼圖》(2000,Memento)讓諾蘭從「前景看好」一躍成為其形式選擇本身就足以引發公共討論的電影作者。片中以正序推進的黑白段落與逆序呈現的彩色場景交錯剪接,讓敘事年表與主角破碎的記憶對齊。成果是一部其懸念同時來自剪接邏輯與劇情揭示的驚悚片。結構成為主題;因果成為性格。 業界注意到諾蘭能把概念框架轉譯為強勁可看性的電影,為他打開了更大型的片廠專案之門,而他對清晰空間地理與精確剪切的堅持並未鬆動。

進入片廠體系:《失眠症》與可信度的證明

憑《失眠症》(2002,Insomnia),諾蘭以可控的方式踏入片廠製作。他沒有試圖「重發明」警探類型,而是強調視角、氛圍與道德的灰階;在調度明星卡司與更龐大劇組的同時,如期完片。此片證實,諾蘭的預視/預演、以實景為導向的場面調度、紀律嚴明的鏡頭設計具備良好的可擴張性。《失眠症》的成功是職涯的轉軸:它證明與形式實驗緊密連結的導演,同樣能滿足大型片廠的製作與物流要求。

戲法與雙重執念:《頂尖對決》作為工藝宣言

在系列電影之間,諾蘭以《頂尖對決》(2006,The Prestige)更進一步探問競爭、犧牲與精熟的代價。互相咬合的日記、舞台化的表演與並行的人物弧線,構成一部關於執念的研究,同時也是對電影幻象的沉思。影片幾乎可被讀作一紙專業信條:偉大的壯舉仰賴誤導、協作,以及在不侮辱觀眾智性的前提下隱藏機關。 時代背景讓諾蘭能以角色為核心而非僅為奇觀,去試驗大畫幅策略與實拍工程學。

重整一個系列:《蝙蝠俠:開戰時刻》與「程序派」超級英雄

《蝙蝠俠:開戰時刻》(2005,Batman Begins)以物流、訓練與城市基礎設施的鏡頭重新觀照漫畫圖像學,為一度搖搖欲墜的品牌重建信任。諾蘭以微細層級描繪布魯斯・韋恩的能力——他如何戰鬥、如何移動、如何使用科技——並圍繞這些限制條件來組織動作場面。高譚市因此不再只是樣式化背景,而成為一套工業生態系。由方法重建神話,諾蘭把現代超英電影重新導向因果現實主義與道德後果。 本片也開啟了多組長年合作——尤以美術指導內森・克勞利與作曲家漢斯・季默為著——長久形塑其作品的聲畫氣質。

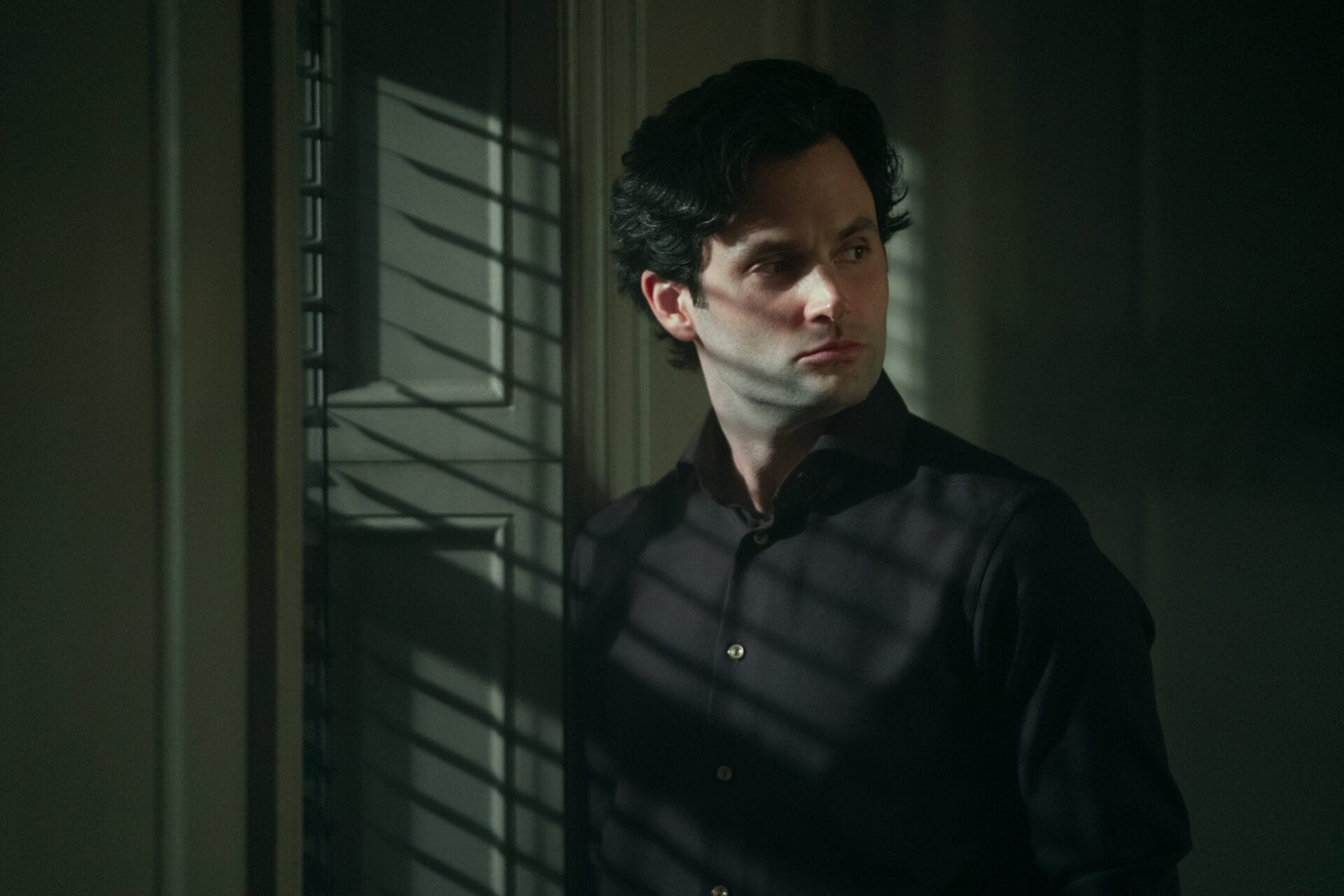

IMAX 躍進與文化引爆點:《黑暗騎士》

《黑暗騎士》(2008,The Dark Knight)為「事件級電影」建立了全新標準。諾蘭把 65mm IMAX 攝影機整合進核心場面,並非賣弄新奇,而是現實主義的延伸:更大的底片帶來更高的清晰度、細節與在場感,從而支撐實景特技與城市尺度。成片成為一部氣質與影像語言越界的犯罪史詩。IMAX 被當作「樂器」而非「噱頭」——清楚的場面地理與帶觸感的動作場面,遂成新一代大片語法的範本。

原創也能撐起檔期:《全面啟動》的全球級驗證

憑《全面啟動》(2010,Inception),諾蘭證明:原創且「高概念」的電影,亦能擁有不遜於系列續作的商業空間。片中以俐落的交叉剪接、場景設計的提示與一套既規範行動又邀請詮釋的規則,讓層層嵌套的夢境變得可讀。旋轉走廊、大型實景搭建與機內完成的物理操作等實拍手段,把奇觀確切落在可被剪接「雕刻」的物理學之上。這既是工業成就,也是藝術成就:當執行精確、規模承諾兌現,觀眾會擁抱陌生世界。

不以耗竭為代價的收束:《黑暗騎士:黎明昇起》與終結的邏輯

《黑暗騎士:黎明昇起》(2012,The Dark Knight Rises)以後果與城邦層面的賭注收攏三部曲。敘事探問身體、心理與社會層面的磨損,而拍攝層面則加碼於大畫幅捕捉與複雜實拍場面。此三部曲提出了影響深遠的微妙平衡:預先規畫有終點的角色弧線、守護基調一致性、讓每一部都能從不同角度拷問神話,而非反覆既有套招。 「收束」而非為「升級而升級」,成為統攝原則。

科學的崇高:《星際效應》與「時間」的體感

《星際效應》(2014,Interstellar)把諾蘭對時間的迷戀與科學探究合而為一,打造出極致的聲畫體驗。相對論在此作為敘事引擎,宇宙尺度成為情感的放大器。製作採用65mm 與 IMAX 膠片攝影機、客製化的放映母版,並強調外景與微縮模型,以觸感為第一要義。影片主張:科學思想不僅可被解說,也可以被「感知」;戲院呈現——聲壓、畫面尺寸、材質紋理——能把抽象轉譯為經驗。

壓縮的戰爭與「純電影」:《敦克爾克大行動》

於《敦克爾克大行動》(2017,Dunkirk)中,諾蘭把其方法提煉為純粹的電影語法。陸、海、空三條時間線以各自的持續尺度並行,最終在同一個高潮匯合。對白極少,場面地理、聲音與蒙太奇承載敘事重量。IMAX 再度成為表現工具,特別在空戰段落,清晰的地平線與座艙內的空間邏輯即戲劇本身。在這裡,剪接與聲音設計本身就是敘事——「一次剪切就是一句話」——觀影轉化為一種格外「物理性」的歷史存活體驗。

逆境中的邊界實驗:《天能》與可逆的動作

在全球放映生態動盪之際推出的《天能》(2020,Tenet),把諾蘭的時間實驗推至機械極限。動作被編排為正反向並行;大量實拍段落為了取得相反向量而重複拍攝;大型場面以多視點可讀為設計前提而不致崩解。製作層面重申其對類比捕捉與機內工程的長期偏好,並透過作曲家路德維格・葛瑞森引入全新聲響紋理。本片把一項反覆出現的諾蘭原則形式化:觀眾的「定向感」是一種可策略性「支出並回補」的資源,用以提升投入與沉浸。

把「名利場傳記」拍成史詩:《奧本海默》與體制性認可

《奧本海默》(2023,Oppenheimer)標誌諾蘭轉投環球影業,並在創作條款上與其戲院優先的主張取得一致。影片把繁複史料壓縮為一部探討科學邊緣試探、權力與責任的強推進研究;在彩色之外,同步運用客製開發的大畫幅黑白膠片以組織視角。抽象理論的可視化仰賴實拍方法與節制的數位增強,使影像維持整體性與觸感。本片既是文化事件,也是職涯高峰:它以各大權威機構的最高榮譽鞏固諾蘭地位,證明嚴謹且在形式上果敢的電影,既能主導頒獎季,也能抵達主流觀眾。

「諾蘭方法」:先有建築,部門同頻

跨專案來看,諾蘭的方法高度一致。他把撰寫與前期視為在紙面上完成電影建構的階段。剪接節奏內嵌於大綱;支撐可讀動作的場面地理預先繪製;主攝前很久,各部門便被綁定在共享的設計文件上。攝影系統——特別是65mm IMAX 與 65/70mm 的光化學格式——基於經驗層面的理由選擇:解析度、色彩深度與沉浸感,用以托舉實拍效果。數位視效需要時,以增強而非地基的角色整合。主導性的信念樸素而堅定:可觸的輸入產生可信的輸出——真實的光落在真實表面、真實碎片的軌跡、供剪接師「雕刻」的真實視差。

選角邏輯如出一轍:以功能與質地組裝卡司,重視能把表演精準校準到大畫幅鏡頭與可變畫幅限制之內的演員。能以行動呈現的資訊,就盡量不以台詞交代;必須說出口時,將其嵌入急迫情境或分散到多重視角裡。記憶、身分、道德權衡、知識的責任等母題時常回返,但每部作品都被建構為獨立的論證,而非某篇「大論文」的其中一章。

聲音與影像的哲學:優先「沉浸」,而非「舒適」

諾蘭的聲音景觀以密度、動態範圍與身體衝擊為目標設計。音樂與音效與環境互動,生成的是聲學「壓力」而非單純音量;對白被視為音場中的一件樂器,而非永遠置頂的層。具備完整動態重現能力的影廳,意在把**「尺度」轉譯為「身體感受」,正如大畫幅影像將細節轉譯為在場**。影像面向上,攝影指導沃利・菲斯特(至《黑暗騎士:黎明昇起》)與霍伊特・范・霍特瑪(自《星際效應》起)以可讀性優先於「滿覆式」取景。以機位為前提的走位設計、內建於場面調度的剪接模式,以及可變畫幅——特別是縱向更高的 IMAX 畫幅——皆被當作語義工具,強調環境、垂直性或「發現」。光化學工藝的最終潤飾與嚴謹的家用發行母版,在多格式之間維持一致的影像質地,讓作品的身分延伸至戲院檔期之外。

Syncopy 與製片視角

諾蘭的職業身分與其與製片艾瑪・湯瑪斯共同主理的製作公司 Syncopy 密不可分。此一結構旨在保護開發週期、捍衛創作主控、確保資源與野心匹配。諾蘭只在合約明定創作彈性時才接下系列 IP——這一立場由穩定的交付紀錄與觀眾信任所支撐。長線策略其實很簡單:孵化點子,直到結構足夠堅韌;然後讓各部門「合奏」,於相稱的規模上落地執行。

以協作作為連續性

雖常被稱作作者導演,諾蘭作品的連續性實則建立於穩固的創作夥伴關係。美術指導內森・克勞利的工業現代主義定義了許多實體空間;剪接師李・史密斯與其後的珍妮佛・雷姆雕琢交叉剪接與節奏,帶領觀眾穿越時間結構的複雜而不致失去張力;音樂方面,大衛・朱利安的早期克制、漢斯・季默的推進質地與長延和聲、路德維格・葛瑞森與「可逆動作」共鳴的實驗音色,共同描繪各階段的聲響身分。實特效總監克里斯・科博爾德與 Paul Franklin 等視效夥伴,專長在於讓實拍與數位緊密縫合,使最終影像渾然一體而非「拼貼感」明顯。這套系統本質上是協作型的;所謂作者性出自對齊,而非孤立。

改寫放映生態的商業選擇

諾蘭對高規格戲院呈現的公開倡議,帶來可量化的產業效應。IMAX 銀幕隨大畫幅片單的需求擴張;發行商把70mm 膠片放映包裝為事件行銷;片廠重新評估檔期窗口與放映標準,以吸引把「呈現品質」視為購票理由的觀眾。他對光化學拍攝的堅持,也在數位化浪潮中協助穩定膠片供應。在《奧本海默》之前轉投環球,更印證一個更寬的原則:發行策略與放映承諾屬於創作變數,而非僅是商務條款。 市場也學到:攝影系統、格式、放映這類「工藝抉擇」本身就能成為賣點。

恆常母題與「觀眾契約」

從黑色電影、超級英雄史詩、劫案、科幻、戰爭到人物傳記,諾蘭不斷回到「建造者」——建造夢境、神話、武器或身分的人物——以及建造的代價。時間是他最鍾愛的鏡頭:透過扭曲年表或拆分視角,他檢驗「因果」是否同時也是倫理範疇,而不僅是敘事範疇。與觀眾的契約清晰可辨:他要求觀眾付出注意力、推理與耐心,而影片則以事後回望的清明與當下感官的沉浸回報這份付出。挑戰與回報相生;信任來自對內部規則的嚴謹遵循。

對創作者與片廠的影響

諾蘭的影響既見於美學,也體現在**「點燈」算術**。只要能圍繞「以工藝為核心的奇觀」行銷,片廠便會把原創級的檔期支柱作為對抗系列循環的可行對案。年輕導演在提案結構野心與大規模執行的專案時,常以《全面啟動》《敦克爾克大行動》《奧本海默》為範例。IMAX 與 70mm 已從「新奇之物」轉為檔期表上的多廳錨點。即使在串流時代,事件級的院線檔期仍被用以在上線前,把影片推升為文化座標。藉由證明「嚴謹也賣座」,諾蘭擴張了主流賣座片的外觀與手感定義。

家用發行、母版與保存

諾蘭親自參與家用媒體母版製作,體現出保存主義的視角。他監督色彩定時、對比與畫幅轉換,確保在電視與投影端也能維持作者意圖;高位元率編碼與高階實體載體支撐影像的密度。檔案母材受到維護,使得復映與教育場域能接觸到高品質素材。呈現方式不是「事後一想」;它屬於作品身分與壽命的一部分。

截至目前的職業遺產

若以獎項、影響力與觀影人次衡量,諾蘭的生涯已屬「經典序列」。若以方法衡量,則是一份關於故事、影像、聲音與放映如何作為整體設計彼此咬合的持續論證。他證明:當觀眾相信某種體驗無法在他處複製時,主流片廠會支持帶著強烈個性的願景;而從膠片到投映的技術抉擇,對主流仍舊重要。這份遺產是雙向的:一批值得細讀的電影,以及一套可供他人採納的製作哲學。

進行式的片單:橫貫全作的引線

自《追隨》《記憶拼圖》到《失眠症》《蝙蝠俠:開戰時刻》《頂尖對決》《黑暗騎士》《全面啟動》《黑暗騎士:黎明昇起》《星際效應》《敦克爾克大行動》《天能》《奧本海默》,諾蘭的片名顯示出目的的一致性。每一部都圍繞同一個中心問題設計:「在此處,時間應被如何經驗?為傳遞這種經驗,影像、聲音與表演應如何對齊?」 早期的黑色電影探討主觀回憶與欺瞞;蝙蝠俠三部曲檢視體制腐蝕、升級與公民倫理;《全面啟動》探討層疊現實與「信念工程」;《星際效應》把宇宙現象折射到家庭利害;《敦克爾克大行動》把國家級危機轉譯為感官的即時性;《天能》把定向感變成可逆因果的遊戲;《奧本海默》直面知識在國家尺度上的後果。跨越全作,任務始終如一:在不低估觀眾的前提下,讓複雜變得可讀,讓「重量」變得令人亢奮。

展望

可預期諾蘭後續的專案仍會優先戲院呈現、為精密協同預留充裕前置期,並調配與野心匹配的資源級別。高端格式、機內工程、與信任的部門主管的協作將持續居於核心。產業也會持續圍繞他的作品校準檔期——這是超越單一獎項或票房里程碑的即時影響力指標。

為何諾蘭重要——一句話

克里斯托弗・諾蘭證明「嚴謹本身就能令人屏息」,並在此過程中擴張了主流語彙中對「電影能成為何物」的想像。